※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

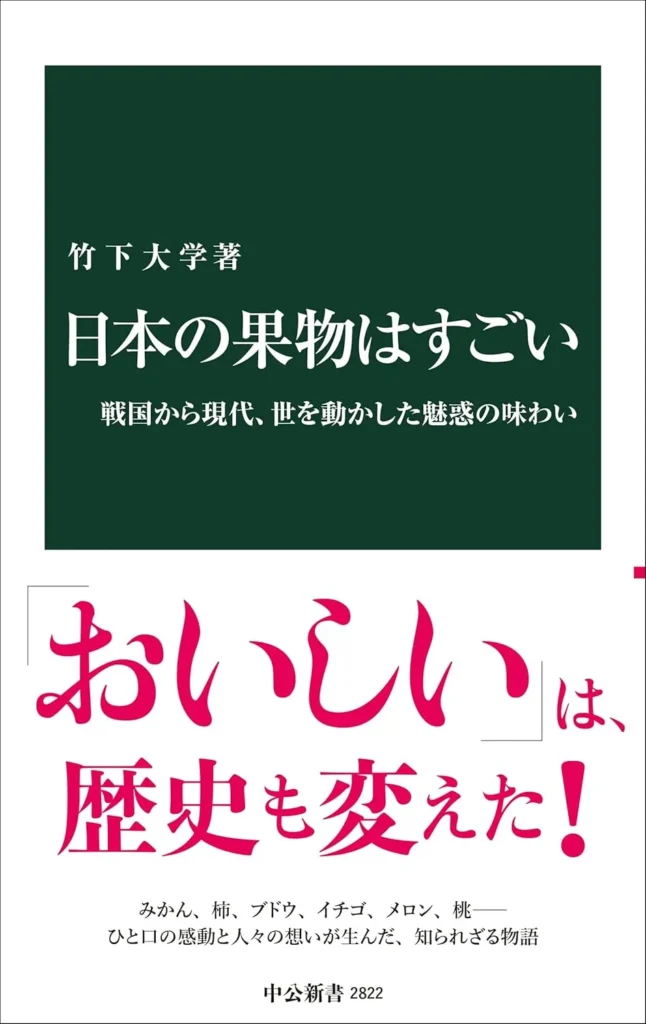

日本の果物はすごい

竹下大学

キリンビールに入社し、育種プログラムにて高収益ビジネスモデルを確立。国内外で130品種を商品化した。

「ブリーダーズカップ」の初代受賞者に選ばれ、一般財団法人食品産業センターなどを経て独立。

農作物・食文化・イノベーション・人材育成・健康の切り口から、様々な情報発信をしている。

中央公論新社

- はじめに

- 第1章 柑橘家康が愛して以来日本人を虜にした果物

- 1 柑橘ことはじめ

- 柑橘類の果実の特徴はあの「霧状の液体」にあり

- 柑橘(ミカン)の多様性

- なぜ室町時代まで九州以外には広まらなかったのか?

- 知られざるタチバナの存在感

- 日本列島最古の柑橘類・タニブターを知っているか?

- 長寿村日本一へと 押し上げたのはノビレチン?

- 2 日本の柑橘は小みかん(紀州みかん)で劇的に変わった

- 神武天皇に献上された小みかん

- 宝石並み? 室町時代の蜜柑の価値

- 徳川家康が自ら接ぎ木し駿府城に手植したミカン

- 名君が誕生したのはミカンのおかげ

- 紀伊国屋文左衛門の蜜柑船は都市伝説

- 3 温州みかんとミカン産業

- 温州みかんを世界に紹介したのはかのシーボルト

- ペリー一行へのもてなし料理に

- 用いられたクネンポ (九年母)

- 温州みかんは品種ではない

- 早生溫州「青江早生」が鳥を救った

- みかんの底力 早和果樹園

- みんな大好き缶ミカン(ミカン缶詰)はいつからか?

- 北原白秋のふるさとで発見された「宮川早生」

- ポンジュースの商品名は「ポンジュール」から

- 3代目ポンジュースとチクロ騒動

- オレンジ輸入自由化と温州みかんの底力

- 紀州有田みかんの光景

- みかんで全国から就職希望者を集める

- 静岡県の温州みかんで骨粗しょう症予防

- 小田原だからこそ生まれた冷凍みかん

- 4 個性派揃いの中晩柑

- ある海から流れついた夏みかん

- ハッサク人気のきっかけは銀座千疋屋

- 国による柑橘育種の出発点、 興津試験場

- 次世代の柑橘の楽しみ方は香りにあり

- タンゴールとは温州みかんとオレンジの交配種

- 戦後の愛媛を支えた伊予柑

- デコポンという品種は存在しない

- 和製グレープフルーツといえばなにか?

- 学習支援教室「みかん島」の誕生 がある

- JR宮崎駅前広場には黄色でまんまるのポストがある

- 宮崎県の城跡で偶然発見され高知県で人気が出た日向夏

- 5 酸味こそが価値の香酸柑橘

- 知っているようで知らない香酸柑橘

- 中国生まれのユズが京の都の食文化を支えた

- カボスが料理人に認められたきっかけは太平洋戦争

- すでに身近なフルーツ魚(フルーツフィッシュ)

- 優位性がないからこそ文学史に名を残したレモン

- 広島レモン、瀬戸田レモン、大長レモンはどう違う

- レモンの浮き沈みの歴史から見える発がん物質騒動

- レモンはレモンらしくないと売れない

- 1 柑橘ことはじめ

- 第2章 カキ いにしえより日本人と苦楽をともにしてきた果樹

- 1 渋柿が広げたカキの価値

- カキタンニンの活用

- 千柿は神々に捧げる食事

- さるかに合戦に登場したのは不完全甘柿

- 1000年前にはすでに存在した渋柿の脱渋法

- 信長、秀吉、家康がこぞって利用した堂上蜂屋柿

- 処刑直前に石田三成が発した名言

- 一度は絶えてしまった堂上蜂屋柿

- 干柿の一大ベストセラーの裏には1929年の世界恐慌

- 毛利軍の兵糧調達で始まった島根の千柿

- 2 生食用の甘柿

- 世界初の甘柿は東の高野山で発見された

- 300年の時を経てあの名句を生んだ御所柿

- 西吉野のカキと柿博物館

- 奥大和の山奥にカキで人を呼ぶ柳澤果樹園

- 柿の葉寿司専用品種がある

- 「富有」の名の由来は中国の古典から

- 蚕糸業界のドンが庄内柿の父と呼ばれた理由

- カキの収穫量日本一は和歌山県

- 静岡県民と愛知県民は「次郎」好き

- 進む国や県の品種改良国民的おやつ「柿の種」はなぜあの形?

- 1 渋柿が広げたカキの価値

- 第3章 ブドウ 謎の品種が日本で興した2つの産業

- 1 ブドウの品種の広がり

- 欧州ブドウと米国ブドゥの違い

- 古代日本人にワインが根づかなかった理由

- 謎に包まれた甲州ブドゥの生い立ち

- 信玄にも仕えた医仙永田徳本の大発明

- 宿場町を発展させた運搬ルート

- ブドウ狩りは勝沼から始まった

- ブドウ狩りだからこその楽しみ

- DNAレベルで解明された本当のルーツ

- 2 日本ワインのあけぼの

- 初の国産ワインが流通するまでの軌跡跡

- 近年の甲州ワイン品質向上プロジェクト

- 甲州ワインをおいしくしたシュール・リー製法

- 「甲州」が秘めていた香り

- 高い輸出の壁を突破した「甲州」

- 明治政府の取り組み

- 薩摩藩邸跡地に三田育種場を創設した前田正名

- 幻の国営ワイナリー播州葡萄園

- 3 ブドウ産業のレジェンドたち

- マスカット栽培の創始者、山内善男と大森熊太郎

- ナパに逃亡した小沢善平と「デラウェア」

- 日本のワイン王神谷伝兵衛とシャトーカミヤ

- 神谷葡萄園と牛久釀造場

- 「蜂印香竄葡萄酒 (蜂ブドー酒)」対「赤玉ポートワイン」

- 日本のワインぶどうの父、川上善兵衛 「マスカット・ベーリーA」誕生

- 登美の丘ワイナリー

- サントリー 太平洋戦争中に果物のなかでブドウだけが増産された理由

- 桔梗ヶ原ワインバレーならではの魅力

- 高校生なのにワインの製造販売が許されている塩尻志学館高校

- 4 そのまま食べておいしいブドウはどうやって発展したか

- 岡山県生まれの「ネオマスカット」

- 「巨峰」の開発に生涯を捧げた大井上康

- 種なしブドウの種明かし

- 師の思いを継いだ弟子が育成した「ピオーネ」

- 山梨で赤いマスカットを創り出した男

- 「藤稔」と「ルビーロマン」

- 「皮ごと食べる」という革命の元祖は「瀬戸ジャイアンツ」

- 大粒ブドゥは世界でも珍しい日本独自技術の結晶

- 「シャインマスカット」の光と影

- 「シャインマスカット」以降の有望品種

- 笛吹川フルーツ公園と横溝正史

- 1 ブドウの品種の広がり

- 第4章 イチゴ 日本初の品種が誕生したのは新宿駅のすぐ近く

- 1 最初は日本人の口に合わなかった

- 奇跡の出会いで誕生したイチゴ

- 広まったのは出島や外国人居留地から

- 東京におけるイチゴ栽培ことはじめ

- 正岡子規がイチゴを特別に愛したわけ

- 施設園芸の先導者となった福羽逸人

- 事業失敗とヨーロッパ留学を経て「福羽」を育成

- 石垣いちごが発明されたのは静岡県

- なぜか久能山東照宮の境内にある常吉いちご園

- その後の石垣いちごと「福羽」

- クリスマス出荷に向けての技術開発

- 2 苛烈極まる産地間競争

- いちご狩りは甲子園球場の隣ではじまった

- 宝塚生まれの大ベストセラー品種「宝交早生」

- 「宝交早生」を日本一にしたのは奈良県

- 栃木のイチゴは足利発祥、仁井田一郎が叶えた夢

- 「女峰」が栃木県を日本一にした

- ブドウ狩りにヒントを得た静岡の観光イチゴ園

- 打倒「女峰」、福岡県生まれの「とよのか」の戦略

- 「とちおとめ」でリベンジ、栃木県の逆襲

- 福岡県の「あまおう」参上

- 栃木県の「スカイベリー」と「とちあいか」

- 佐賀県育成品種で台頭した熊本県

- 大石俊雄の先見性と夏イチゴ(夏秋イチゴ)

- 競馬馬の名産地が夏イチゴの名産地に

- 白、黒、桃色、変わり者の品種たち

- 種子から育てる時代への道しるべ

- 3 イチゴショート対いちご大福

- イチゴのショートケーキは日本生まれ

- いちご大福は最初「どら焼き」にイチゴを挟んでいた

- 長野県にイチゴジャム産地をつくった塩川伊一郎父子

- イチゴジャムといえば明治屋となる理由

- 1 最初は日本人の口に合わなかった

- 第5章 メロン大隈重信が流行らせた明治貴族の食べ物

- 1 マクワウリからマスクメロンへ

- 明治の世を騒がせた飛行機とメロン

- 長崎グラバー園が日本の温室のはじまり

- メロンに網目模様ができる原理

- マスクメロン以前のメロン、マクワウリ

- 秀吉、家康とマクワウリ

- 松尾芭蕉が遊び心を込めた一句

- 西洋メロンの導入は明治時代

- 園芸でつながった大隈重信と福羽逸人

- 大隈重信が流行らせたマスクメロン

- マスクメロンは皇族貴族のステータスシンボル

- 関東大震災も影響しなかったメロン人気

- 三越本店でも開催されたメロン品評会

- 大正時代のメロンは1玉665万円

- 「アールスフェボリット」登場とその影響

- 2 産地の誇りを賭けた品種選定

- 富士山白雪、クラウンメロンのプライド

- 夕張メロン以前の北海道メロン

- 黒いダイヤから赤いダイヤへ、夕張メロン

- 世紀の大発明プリンスメロン

- ネットメロンを庶民の食べ物に変えたアンデスメロン

- クインシーメロンの名前の由来

- 孤児院経営がきっかけで始まった庄内砂丘メロン

- 日本一のメロン産地、茨城県鉾田市

- JA茨城旭村の看板品種のクインシーメロン

- JAほこたが誇る「イバラキング」

- プリンスメロンがきっかけで大産地になった熊本県

- メロンの食ベ頃とT字型の蔓の呼び名

- マスクメロン型容器入りシャーベットアイス

- 1 マクワウリからマスクメロンへ

- 第6章 モモ 神聖な果実から人間との共生を選んだ植物

- 1 空想の世界の果実から甲州八珍果まで

- 孫悟空が食べた蟠桃

- 世界に類を見ない「桃太郎」の登場シーン

- 縄文時代の遺跡から大量に出土した桃核

- 甲州八珍果(峡中八珍果)には何が選ばれたか

- 2 現代品種の生みの親は上海水蜜桃

- 上海水蜜桃と天津水蜜桃の登場

- 川崎で生まれた「伝十郎」と「橘早生」

- 人のヒーロー、山内善男と大久保重五郎

- 岡山の白桃をブランディングした松田利七

- 佐久盆地をモモの産地に変えた塩川伊一郎父子

- 「白鳳」を育成したのは神奈川県

- 甲府盆地は日本の桃源郷

- 福島市民は全国平均の5・8倍モモを食べる

- 福島県だけにしか期待されなかった「あかつき」

- 知っておきたい近年の主力品種

- 山梨県期待の「夢みずき」と岡山県期待の「おかやま夢白桃」

- モモとは思えないほど硬いモモ

- モモは冷やすと甘くなくなる果物の代表格

- モモは人間と共生することを選んだ

- 江戸時代の古品種たちに会える場所

- 1 空想の世界の果実から甲州八珍果まで

- おわりに

書籍紹介

この新書は、日本の歴史と果物の関係を深く掘り下げたもので、ただの果物の歴史書ではなく、文化や経済、政治の変遷と共にその役割を追っています。

著者の竹下大学氏

本書の著者である竹下大学氏は、育種家としての経験から果物の品種やその背景に精通しており、彼の視点から見た果物の歴史は非常に興味深いものです。日本が誇る果物の魅力とその歴史的な影響について、改めて考えさせられます。

果物の歴史

平安時代から現代まで、日本の果物は生活に欠かせない存在でした。例えば、なぜ柿が平安時代から生活用品として使われていたか、という問いに対する答えは、保存性の高さや栄養価の高さにあります。また、徳川家康が関ヶ原の戦いの直前に柿と桃に願をかけたエピソードは、果物が精神的な支えや縁起物としても用いられていたことを示しています。これらのエピソードは、果物が単なる食材だけでなく、日本人の生活や精神性に深く根ざしていたことを物語っています。

さらに、ペリー来航の際には、アメリカと対等に渡り合うために果物が料理に添えられていたという事実は、日本の外交や国際交流の歴史の一部を表しています。太平洋戦争中、軍需物資としてブドウが密かに大量生産されていたことも、果物が単なる嗜好品ではなく、国家の重要な資源であったことを示しています。

果物という商品のすごさ

日本の歴史を「果物×歴史」という独特の視点から解き明かすことで、我々の日常に溶け込んでいる果物が実はどれほど日本の社会や経済を動かしてきたかを伝えています。竹下氏の筆致は軽妙で、専門的な内容も親しみやすく読み進めることができます。

この本を読むことで、果物への見方が変わることは間違いありません。私たちが普段何気なく食べている果物がどのような背景を持ち、どのように歴史を彩ってきたのかを知ることは、新たな視点を提供してくれます。果物と歴史の物語が交錯するこの一冊は、食に興味がある人だけでなく、日本の歴史や文化に興味がある人にもおすすめです。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

ブドウの運搬と宿場町の発展

1618年、日本橋を起点として下諏訪に至る甲州街道に、勝沼宿が開かれました。これはブドウ棚での栽培が始まってから3年後のことです。勝沼宿は甲府盆地の東の玄関口として、街道最大規模の宿場町に発展しました。

明治20年代まで、「甲州」は勝沼から新宿や四谷まで馬で運ぶのが一般的でした。特産品となった「甲州」は勝沼の発展に大きく貢献してきたと言えます。

明治時代に入り、「甲州」の栽培が広がり、勝沼周辺の水田はブドウ畑や桑畑に変わっていきます。この状況を助けたのが1903年6月に甲府まで開通した中央本線です。塩山駅から新宿駅まで汽車でブドウを輸送できるようになりました。新駅設置運動が実り、1913年には勝沼駅が開通します。

日川を渡る祝つり橋が架けられ、勝沼駅までブドウを運び、物流の動脈として勝沼の発展を支えてきました。今は新しく新祝橋ができているため、古い橋は歩道としてのみ使われています。

イチゴショートケーキは日本生まれ

イチゴ、生クリーム、スポンジケーキの絶妙なハーモニー。このタイプのショートケーキ自体が日本生まれです。

イチゴショートを最初に商品化したのは、藤井林右衛門だとされています。1910年11月に、横浜市元町に不二家洋菓子店を開業しました。その年の12月にはクリスマスケーキも発売しています。イチゴショートの原型が発売されたのは1922年です。当初はスポンジケーキではなく、カステラ生地でした。

オリジナルショートケーキはビスケット生地でできているものです。ショートケーキの語源は固くサクサクしたショートブレッドから来ています。藤井は日本人が好むのはビスケット生地よりも、柔らかく口どけのよいカステラ生地だと考えたようです。

また、業務用の生クリームが1962年に商品化され、現在のショートケーキの製造量が増えていきました。