※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

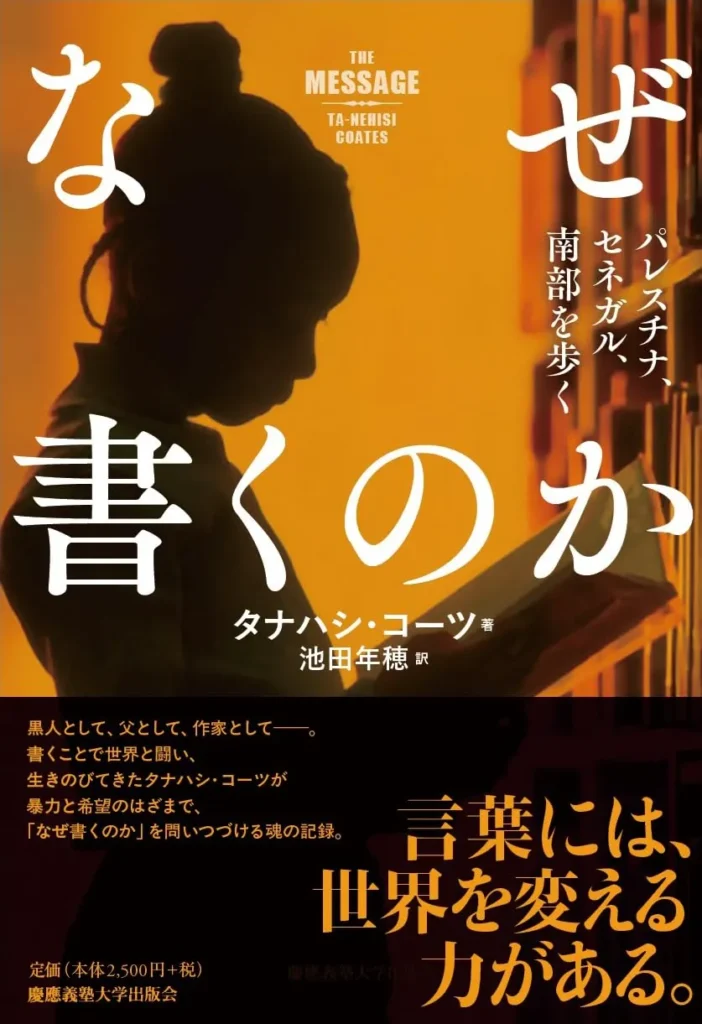

なぜ書くのか

パレスチナ、セネガル、南部を歩く

タナハシ・コーツ

ハワード大学を中退してジャーナリストになる。

全米図書賞受賞、ピューリッツァー賞、全米批評家会賞のファイナリスト。

2016年「タイム誌の選ぶ世界で最も影響力のある100人」に選出される。

『ブラックパンサー』などマーベル・コミックスの原作も手掛ける。

慶應義塾大学出版会

- 第1章 ジャーナリズムは贅沢品ではない

- 第2章 ファラオについて セネガルを歩く

- 第3章 燃える十字架を掲げて サウス・カロライナ州を歩く

- 第4章 巨大な夢 パレスチナを歩く

書籍紹介

本書の中心には、コーツが訪れたパレスチナ、セネガル、そしてアメリカ南部の旅が描かれています。これらの場所は、単なる地理的な目的地ではなく、奴隷制や植民地主義、人種差別といった歴史的重圧が交錯する場として選ばれています。パレスチナでは、イスラエルの占領下で生きる人々の現実を目の当たりにし、抑圧と抵抗の複雑な関係を考察します。セネガルでは、ゴレ島を訪れ、大西洋奴隷貿易の痛ましい記憶と向き合いながら、アフリカ系アメリカ人としての自身のルーツについて考えます。そしてアメリカ南部では、奴隷制の遺産が現代社会にどう息づいているかを探ります。これらの旅は、コーツにとって単なる移動ではなく、自己と世界を結ぶ精神的な探求の旅でもあります。

個人的な体験から考えを変える文章が印象的です。パレスチナで見た人々の日常に潜む抵抗の精神は、彼自身のアイデンティティや執筆の目的を再定義するきっかけとなりました。

コーツは、なぜ書くのか、なぜ物語を紡ぐのかを繰り返し自問し、言葉を通じて世界を変える可能性を模索します。トニ・モリソンの『青い目が欲しい』からの引用を交えながら、彼は人種や美意識が社会に与える影響を分析し、書くことの力を通じて抑圧の構造に立ち向かおうとします。この点で、本書は単なる旅行記を超え、執筆が持つ政治的・倫理的な力を探求する指南書とも言えるでしょう。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

イスラエル支配下の地域

家族が人質としてとられているのは、身代金のためではなく、イスラエルの「優越」のためです。

パレスチナ西岸地区では3つのゾーンに分かれています。エリアAはパレスチナ自治政府が統治する地域、エリアBは共同統治が行われている地域、エリアCはイスラエルの支配下です。

エリアCはイスラエルの完全権力下です。鉱物資源を含むヨルダン渓谷と西岸地区の大地の大部分を占めています。事実として、西岸地区は占領されているのです。

支配のツールはドローンや監視塔で見張られたり、土塁と塹壕が道路にかかっていて、ゲート囲むように配置されています。検問所では厳しく検査され、さらにランダムに飛び交うドローンで検問を受けることもあります。支配の目的はパレスチナ人に占領の手を感じさせることです。監視の目が常にあるため、民族が団結することを許しません。

私は、どんな「入植者組織」も主たる目的はパレスチナ人を追い出して、そのあとにユダヤ人のイスラエル人を移住させることだと理解しています。

イスラエルのエルサレム旧市街外側のすぐ南側にある考古学的発掘が行われている地域、ダビデの町には発掘現場から少し離れたところに小さな住宅街があります。そのなかのいくつかの家はイスラエルの国旗を掲げており、いくつかは掲げていません。そこはまだ東エルサレムであり、占領地です。古代の文化とは違う物語が生きていて、緩慢ではあるが絶えることのない民族浄化が推進しています。