※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

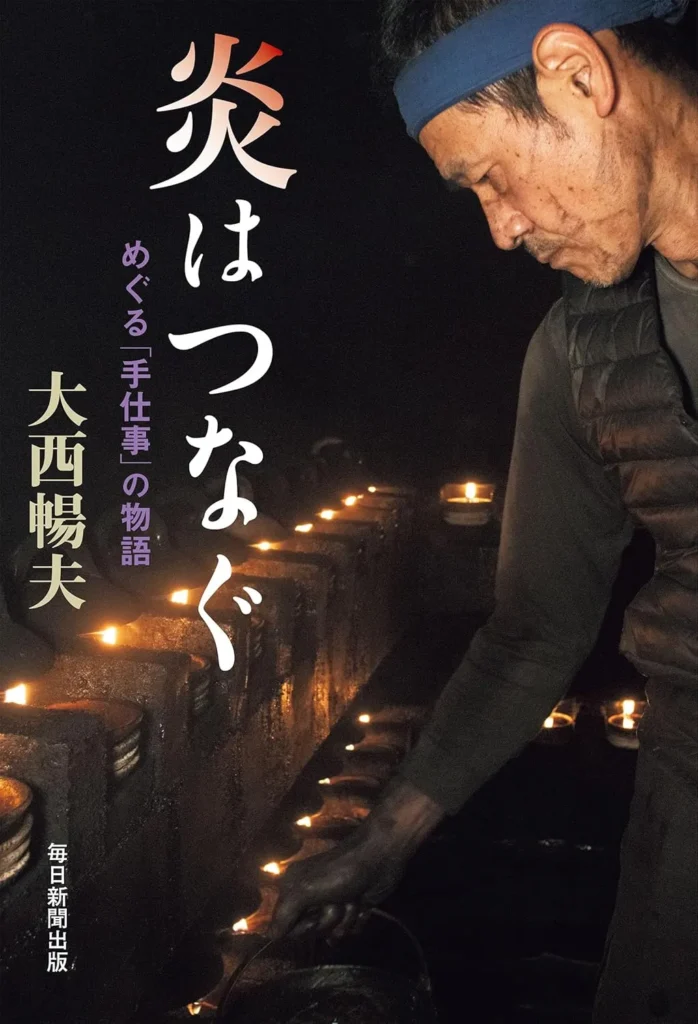

炎はつなぐ

めぐる「手仕事」の物語

大西暢夫

作家、写真家、ドキュメンタリー映画監督。

毎日新聞出版

- はじめに

- 山村の知恵

- 第1章 和蠟燭の蠟 ~ハゼ編~

- 和蠟燭職人 愛知県岡崎市

- 木蠟職人 長崎県島原市

- 藍染職人 福岡県広川町

- 小鹿田焼 大分県日田市

- 藍甕 徳島県鳴門市

- 藍師 徳島県上板町

- 米農家 佐賀県佐賀市

- 第2章 和蠟燭の芯 ~和紙編~

- 和蠟燭の芯 愛知県岡崎市

- 和紙職人 岡山県津山市

- ミツマタ農家 岡山県美作市

- 簀編み職人 鳥取県鳥取市

- 竹ひご職人 静岡県静岡市

- 金箔職人 石川県金沢市

- 柿農家 岐阜県池田町

- 塗師屋 富山県高岡市

- 漆刷毛師 埼玉県さいたま市

- 漆搔き職人 岩手県二戸市

- 漆精製職人 京都府京都市

- 樽職人 岩手県一戸町

- 漆カンナ職人 青森県田子町

- 碇石職人 京都府亀岡市

- 浄法寺塗と津軽塗 岩手県二戸市/青森県弘前市

- 製炭師 福井県おおい町

- 木地師 岩手県洋野町

- 第3章 和蠟燭の芯 ~灯芯草編~

- 灯芯引き 奈良県安堵町

- 灯芯草農家 福岡筑後市

- 墨職人 奈良県奈良市

- 松煙職人 和歌山県田辺市

- 墨型彫刻師 奈良県奈良市

- 第4章 和蠟燭の芯 ~真綿編~

- 真綿職人 滋賀県米原市

- 養蚕農家 愛媛県大洲市

- 愛媛蚕種 愛媛県八幡浜市

- おわりに

書籍紹介

一本の和蝋燭が置かれています。和蝋燭という伝統的な日本のろうそくから始まり、それがどんな職人たちの手仕事によって生み出されるのかを、細やかに追いかけていきます。例えば、蝋の原料となるハゼの実を扱う木蝋職人さんや、芯となる和紙を作る和紙職人さん、灯芯草を育てる農家の方々、そして真綿を紡ぐ養蚕農家まで、30人を超える職人たちの人生と技が、次々とつながっていきます。山村の知恵から始まる物語は、ハゼ編、和紙編、灯芯草編、真綿編と章立てされ、自然の恵みを循環させる仕組みが、不思議な縁で結ばれた職人たちの姿を通じて明らかになります。金箔職人さんや漆掻き職人さん、製炭師さんなど、多様な手仕事が連鎖し、道具一つ一つにもまた別の職人の技が注がれている様子に、思わず息を飲みます。

著者の大西暢夫さんは、1968年生まれの作家であり写真家、そしてドキュメンタリー映画監督として知られています。過去に『ぶた にく』で産経児童出版文化賞大賞を受賞したり、『ホハレ峠』で農業ジャーナリスト賞を取ったりと、数々の受賞歴をお持ちで、障害者福祉や地域の暮らしをテーマにした作品で注目を集めてきました。大西さんが自ら手ほどきを受けながら取材に臨む様子が、随所に織り交ぜられていて、読んでいるこちらまでその現場の熱気を感じ取れます。後継者問題を抱えながらも、職人さんたちが横のつながりを大切に守り続ける姿から、希望の光が見えてきます。循環する暮らしのゆくえを追うこのノンフィクションは、2025年7月に公開された長編ドキュメンタリー映画『炎はつなぐ』の原作でもあり、書籍を通じてその世界に浸ることで、映画を観たくなるような感動を呼び起こします。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

米農家

今もむしろを編むという農家は、佐賀市東与賀町にあります。

農閑期にあたる2月、業者から教えてもらった専業農家の古川昇さんと絹子さんご夫婦、長男の友計さん一家を訪ねました。

自宅の横には工場があり、その中から織物の機械のような金属音が聞こえてきます。中をのぞくと、大きな機械でむしろが編みこまれていく様子が目に入ります。その機械の前には絹子さんが見守っていました。

ビールケースを逆さにして椅子代わりに使い、即席井戸端会議場をつくり話をしてくれました。

収穫が終わると田んぼに変わるの。大麦と玉ねぎと米の専業農家を親子でやってる。今の寒い時期は米の藁をつかってむしろを編んでいるの。

昔はむしろの町だった。今は3軒しかやっていない。うちもしばらく作らない期間があったけれど、藁がたくさんあったから、また始めてみようと思ったの。むしろのおかげで、出稼ぎに行かずにここだけの仕事で暮らしていけるもの。

かつてはむしろを編む光景を日本中で見ることができたでしょう。今は、田んぼがあるのに藁がありません。なんとも不思議な気持ちになりました。