※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

ヒトかサルかと問われても[増補新版]

西江雅之

文化人類学、言語学者。

東京外国語大学、早稲田大学、東京芸術大学などで教鞭をふるい、東アフリカ、カリブ海地域、インド洋諸島、パプアニューギニアなどでフィールドワークに従事。アフリカ諸語、ピジン・クレオル諸語の先駆的研究をなした。現代芸術関係の活動もしている。

白水社

- どこから来てどこへ行くのやら

- 焼け野原に鐘が鳴る

- 野良猫になった少年

- 小さな出会い、大きな出会い

- 猫少年、オリンピックをめざす

- 驚異の”二重時間割”編み出す

- 芸術論は新宿飲み屋街で

- シュールレアリスムの女たち

- たくましき夜の芸術家

- アフリカ大陸縦断隊結成される

- アフリカへの道は船酔いの旅

- いざ行かん原野の果てまで

- 波乱万丈のソマリア単独行

- 砂漠を超え、ジブチへ

- 白いシーツと寂しい夜

- ランボーが弱音を吐いた街

- 旅の終わりの道づれたち

- マージャン知らずの学生時代

- 学問好きの野良猫教師生活

- ”先立つもの”を追い越して

- 惹かれ続けてテクテクと

- [増補]アフリカ横断

- [増補]写真アルバム

- あとがき

書籍紹介

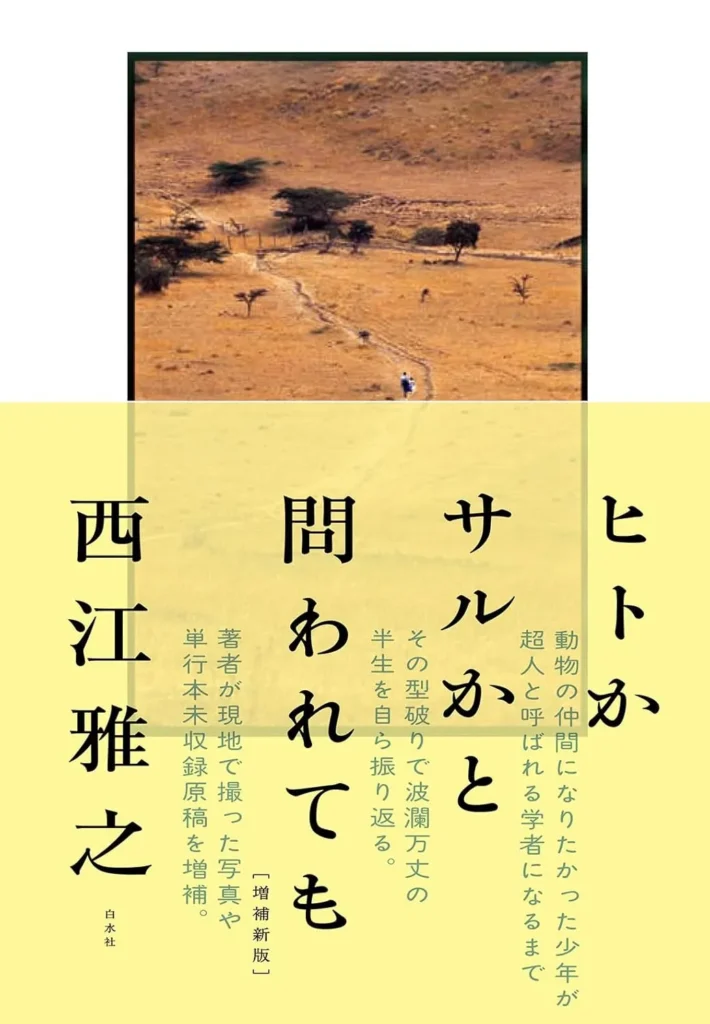

この本は、著者の波瀾万丈な半生を綴った自伝的なエッセイでありながら、単なる人生記を超えた深い思索とユーモアが織り交ぜられた作品です。西江さんは、文化人類学者であり言語学者として知られる人物で、アフリカやカリブ海地域、インド洋諸島、パプアニューギニアなど、世界各地でのフィールドワークを通じて、人間と文化と言語の関係を見つめてきました。その経験が、この本の中で生き生きと描かれています。

物語は、少年時代に猫と動物学者に憧れた西江さんが、世界のさまざまな言語や文化に触れながら成長していく様子から始まります。アフリカの大地を旅し、現地の人々との交流を通じて感じた驚きや発見が、温かい筆致で語られていて、読んでいるうちにまるで一緒に旅をしているような気分になります。

増補新版では、写真や単行本未収録の原稿が多数追加されていて、さらに豊かな内容になっています。西江さんの視点は鋭くもあり、どこか優しくもあり、読者に新しい気づきを与えてくれるのです。例えば、アフリカ諸語やピジン・クレオル諸語の研究に生涯を捧げた彼の情熱が、言葉の裏に隠された人間の暮らしや歴史を浮かび上がらせます。

西江雅之さんの人生を通じて、人間の多様性やユーモア、そして生きることの不思議さを味わえる素敵な一冊となっています。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

アフリカ大陸横断隊への勧誘

大学3年の時、学生会館で勉強していると、見知らぬ2人の学生が、思いもよらない話を持って会いに来ました。

わたしの身近にいる仲間とは違い、立派な背広を着こなした紳士風の学生です。「アフリカ大陸を、南の端から北の端まで、すなわちケープタウンからカイロまで、探検者2台に荷物用トレーラーを2台つなげて引っ張って、数人で縦走しようと思うのです。是非その計画に加わって欲しいのです」と言います。

わずか40年前のことでしかありませんが、当時の日本が置かれていた国際状況は、現在と違ったものです。個人的な海外旅行など、一般人にとっては異次元世界での出来事でした。金のあるなしに関わらず、普通は許されないことだったのです。それに、アフリカは日本では未知の大陸でした。海外に出る人物は世界に誇る技量を持っている人だろうという認識のなかで、こちらは一文無しの学生です。

アフリカ諸国の独立の年以前の土地、南アフリカ、ベチュアナランド、モザンビーク、南ローデシア、北ローデシア、タンガニイカ、ケニア、ウガンダ、ザイール、エリオピア、スーダン、エジプトを旅していくという計画でした。それだけの旅をするなら、調査器具や自動車、薬品といったもを税関に通すということができるのでしょうか。このときは、計画に伴う事務的なことなど、現実的な面は一切頭に浮かんでいませんでした。

わたしが計画を実行するのは卒業後です。その実現のために、世間が職探しに躍起になっているなかで、どうすれば世間の圧力からうまく逃げだすことができるかを考えていました。

[増補]アフリカ横断

8月になると、2年前、南アフリカ共和国に入国した当時のことを想い出します。寒い日の連続でした。霜の降りた朝の路上でわたしは黒人たちと一緒にふるえなければなりませんでした。

ミモザの木漏れ日の中を、ゆるやかな起伏が果てしなく繰り広げられている大草原の中で、一本の光の道が伸びるハイウェイを2日間ドライブし続けていくと、巨大な都市がありました。…