※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

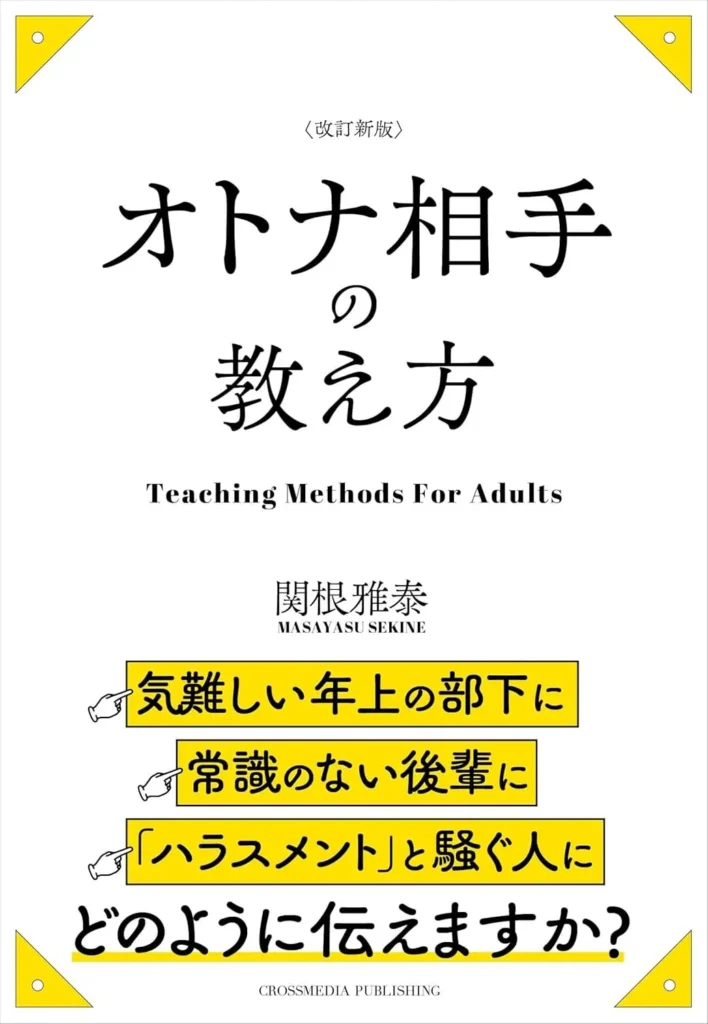

改訂新版 オトナ相手の教え方

発刊 2024年12月1日

ISBN 978-4-295-41035-5

総ページ数 247p

書評サイト 読書メーター、PR Times、ダ・ヴィンチWEB

出版社リンク クロスメディア・パブリッシング

関根雅泰

メーカー、インフラ、システム会社でメンター研修や中途社員の早期適応支援を実施。

クロスメディア・パブリッシング

- はじめに

- 第1章 正しい「教え方」とは何か

- ほとんどの人は「教え方」を教わったことがない

- 子どもと大人では教え方が違う

- 第2章 教え上手な人の教え方

- 「教え上手」と「教え下手」あなたはどっち?

- 教える相手が100人いたら

- 100通りの教え方がある

- 教える前にやっ おくべきこと

- 「言葉」「文字」「行動」でレベルを把握する

- 行動目標をレベル分けして目的地をはっきりさせる

- 「イラっ」としたら、4つのタイプで考える

- IBMの調査で分かった文化の「4つの次元」

- 第3章 命令するような教え方をしてはいけない

- 「教える」とは3つの手助けである

- 獲得する手助けをして知識と技術を教える

- 新しい会社になじんでもらうに

- 相手が変わってはじめて教えたことになる

- 第4章 一方的に説明しても伝えたいことは伝わらない

- 上手な教え方になるための3つのポイント

- 伝える前にコップの大きさを確認する

- 持っている情報をすべて伝えない

- 情報を分けると分かりやすくなる

- 上手な教え方は「伝えて終わり」ではない

- 大人相手の説明に必要な「吐く・吸う・吐く」

- 第5章 早く会社になじめるような仕掛けを作る

- 職場の雰囲気づくりが会社と新人のために

- 「マニュアルを読んでおいて」は教えたことにならない

- 辞めさせないために「チヤホヤ」するのは正しいのか

- 会話が続くか不安でも話をする機会を作る

- オンラインの注意点

- 第6章「プライドの高い大人」を素直にさせる方法

- 当たり前だった行動を変える

- 「良い言動」と「悪い言動」の両方をターゲットにする

- 「変えてほしい言動」は1つに留める

- 相手のモチベーションを上げる教え方

- 相手が変わるまで気長に見守る

- 第7章「ウマがあわない」なんて言い訳は通用しない

- 「この人から教わりたい」という関係性

- いまどきの若者にもシャッターを開けよう

- 部下は上司を選べない

- 教える側は「値踏み」をされている

- 第8章 「1人」ですべてを教えようとしてはいけない

- なぜ、教え方は分かっているのに実践できないのか

- 理由1教えることだけが仕事ではないから

- 理由2教える内容が専門的で対応できないから

- 1人で全部抱え込まない

- 職場の見える化「人脈マップ」を作ろう

- 新人を受け入れる体制を整える

- 複数で教える時は過負荷に気をつけよう

- 道のりはバラバラでも目的地は同じにする

- 周囲を巻き込んでいくとすべてがうまくいく

- 教える側も正解が分からない時がある

- 正解が分からない時の教え方

- 第9章 教えたことはムダにならない

- 教えることで得られる4つのメリット

- メリット1初心に帰れる

- メリット 2人脈が増え、視野が広がる

- メリット3分かりやすく伝えるスキルが身につく

- メリット4マネジメント力が高まる

- 新しい未来をつくる

- 第10章 「教えられる側」になった時に大切なこと

- 教える立場から、教わる立場へ

- 教わる側の「心構え」

- 人は3つのリソースから学ぶ

- 経験機会を増やす

- 失敗経験からいかに学ぶか

- 「良い点」と「気になる点」をセットで観察する

- 下調べをした上で質問する

- 邪魔しない・油をさす・一旦止める

- 先人の知恵から教わる

- ポジティブな学びの連鎖を作り出す

- おわりに

書籍紹介

社会人として働く大人の教育方法について深く掘り下げた内容となっています。関根氏は、長年の研修経験と東京大学大学院での「経営学習論」の研究を基に、教える側の視点から多くの実用的なアドバイスを提供しています。

様々な大人への教え方について

教えることの本質が「相手の立場に立つこと」と「学習の手助け」であると説きます。特に、年上の部下や異性、アルバイト、契約社員など、様々な立場の大人に対して効果的に教える方法が解説されています。具体的には、相手のレベルや性格を理解し、それに応じた伝え方の技法が示されます。また、教える時間が限られている中で、いかに一人で教えるのではなく周囲の協力を得るかといった実践的なアプローチも含まれています。

あくまで、相手の成長を促すことを目的としている

教育という行為が単に知識を伝えるだけでなく、相手の成長を促すための重要なプロセスであることを強調し、それを達成するための具体的な戦略や心構えが丁寧に説明されています。新入社員や異動で教える立場になった人にとっては、教え方の基礎を学ぶための良いテキストとなるでしょう。さらに、自身の教え方を改良したいと考えている人々にとっては、新たな視点を得ることができる一冊です。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

コップの大きさを確認する

相手に教えようと重要なポイントを伝えたくなってしまいますが、相手のコップの容量を測る必要があります。

ずっと教わり続けていて、コップが知識で溢れている状態の日もあります。一方的に説明するのではなく、相手のレベルや状態を把握することが重要です。

実際、「うちのやり方は、電話してアポイントを取って商談しに行くっていう順番だから」と教えられるより、新人のこれまでの経験や個性を見て、必要なところを「付与」的に教える方がモチベーションと成績が上がるでしょう。

新人を受け入れる体制を整える

新人が配属されたとき、指導担当に選ばれたとしても、他の人に協力してもらうように上司に依頼しましょう。

「人脈マップ」のようなものを作成し、新人指導を手伝ってもらえるよう「協力依頼」を行います。協力してもらう際は、相手の強みを「貸してもらう」という気持ちでお願いします。

協力を得られるほどのビジネス上の関係を築いておくことが必要です。

人脈が増える、視野が広がる

仕事が高度化、複雑化、専門化すると、それぞれの仕事は「タコツボ化」しやすくなります。自分と同じ課の社員がどんな仕事をしているのか分からないのに、他部署の社員の仕事となると、ほとんどわからないでしょう。

自分の力だけでは横のつながりを作りにくいところを、新人の力を借りて広げられます。社内での人脈が広がれば、その後の仕事がしやすくなります。人を通じて入ってくる情報も増えます。

新人指導を通じて、多くの人のものの見方を知る機会が得られ、他人のやり方から学びを得る回数が増えるでしょう。