※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

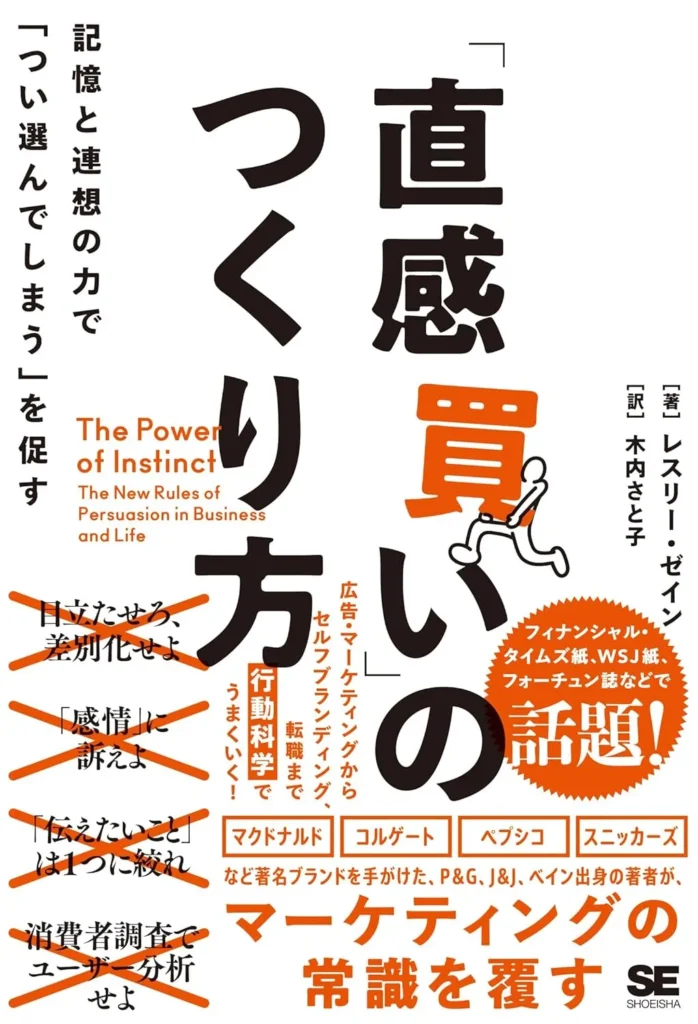

「直感買い」のつくり方

記憶と連想の力で「つい選んでしまう」を促す

レスリー・ゼイン

ベイン・アンド・カンパニー、ジョンソン・エンド・ジョンソン、P&Gを経て、ブランド・コンサルティング会社トリガーズを創業。

マーケティングに約30年従事している。

翔泳社

- はじめに

- 第1章 人間は「説得」できない

- 「説得」しようとしても意味がない

- 人は誰しも「肯定」されたい

- 脳は常に変化している

- 何も考えず、自動的に商品を買ってもらう

- 第2章 「直感」で買ってもらうために必要なこと

- ブランドに対するプラスの連想を溜めていく

- マインドシェアは誰も理解できていない

- ブランドを手入れする

- 第3章 直感的選択を促すトリガーを活用せよ

- 心の引き金を引くのは何か

- グロース・トリガーはすでに心のなかにある

- 6種のグロース・トリガーとその見つけ方

- 自分を売り込むためのトリガー

- 第4章 マイナスの連想を排除することでブランドは救える

- マイナスの連想はこうして形成される

- マイナスの連想はマイナス成長を生む

- マイナスの連想を取り除くことはできる

- 「偏見」を味方につける

- 第5章 「差別化」はやめ、「親近感」で勝負せよ

- 親近感のあるイメージを利用する

- ライン拡張、続編、前日譚に共通するもの

- 「独自性」とは具体的に何か

- ブランドの刷新が大失敗に終わるのはなぜか

- 愛されキャラの退場がもたらした惨状

- 第6章 「メッセージはひとつに絞れ」は大きなウソ

- メッセージは多ければ多いほどよい

- 「パーパス」をアピールしても効果はない

- 複数のギアのようにメッセージを連動させる

- 複数のメッセージをどう届けるのか

- 第7章 求められているのは「リアル」ではなく「ファンタジー」

- ファンタジーをどう活用するか

- 隠れた願望・欲望とつながる

- ファンタジーを現実と共存させる

- 心を制したものが市場を制する

- 有名人やインフルエンサーは起用すべきか

- ファンタジーの悪用にご注意を

- 第8章 コア顧客の維持より新規顧客獲得に注力せよ

- 「コア顧客」の罠

- 真の忠誠心か、インセンティブによる忠誠心か

- 「顧客による口コミ」という幻想

- 新規ターゲット層がユーザーになってくれるとき

- セグメンテーションは過去の遺物

- 第9章 マーケティングファネルを捨てよ

- マーケティングファネルの失敗

- 脳の近道を使い、加速度的にユーザーを増やす

- 変えにくい行動をメタファーとユーモアで変える

- 第10章 やり方さえわかれば「不滅」のブランドを築ける

- ブランドの何を変えて、何を変えないか

- 進化と成長を続けるための公式

- ブランドのアイデンティティーが崩れないためにすべきこと

- 老舗ブランドをどう立て直すか

- おわりに

書籍紹介

この本では、消費者が商品やサービスを選ぶ瞬間に働く「直感」の力を解き明かし、それをビジネスに活かす具体的な方法を提案しています。著者のレスリー・ゼインは、長年のマーケティング経験を基に、人の心を動かす仕組みをわかりやすく解説しており、専門家だけでなく、日常的に顧客と接する方にも役立つ内容となっています。

本書の中心となるのは、「ブランド・コネクトーム」という考え方です。これは、消費者の頭の中に形成されるブランドに対する無意識の結びつきを指します。購買の決断は論理や比較検討だけで決まるのではなく、感情や記憶、イメージといった直感的な要素が大きく影響すると主張します。特定のブランドのロゴを見た瞬間に感じる親しみや信頼感は、過去の経験や広告、口コミなどが織りなすネットワークによるものだと説明しています。このネットワークを戦略的に構築することで、消費者が「なんとなく選びたくなる」状態を作り出せるのです。

この本の魅力は、難しい概念を身近な例で解説している点にもあります。コーヒーショップのブランドやファッションメーカーの事例を通じて、読者は具体的なイメージを持ちながら理論を理解できます。個人的には、大手ブランドだけでなく中小企業や個人事業主でも応用可能なヒントが散りばめられている点が気に入りました。マーケティングの知識がなくても読みやすく、すぐに試してみたくなるアイデアが詰まっています。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

ファンタジーを共存させる

比較というのは、脳にとってステロイドのような働きを持ちます。現実とファンタジーとを鮮やかに対比してみせることで、人の判断に影響を与えることがあります。

アル・ゴア元副大統領が主演の2006年の映画『不都合な真実』は、商業的にも成功し、内容も高く評価されました。アカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞を受賞し、5000万ドルの興行収入を上げています。

ゴアの映画はアルプスやペルー、アルゼンチン、キリマンジャロ、パタゴニアの氷河や凍ったツンドラ上空から写真で見せ、さらに、時間が経ってどれくらい氷が減少しているかを見せることで、ファンタジー比較に似た効果を実現させたのです。

ファンタジーだけを見せていたら、あるいは現実だけを見せていたら、観客の脳は興味をもたなかったでしょう。

ファンタジーを強化することをやめれば、脳の活動度は下がります。記憶は薄れ、マインドシェアは失われます。成長は止まるでしょう。アメリカ人のほとんどが地球温暖化が起きているとかんがえているものの、強い懸念を示すことはありません。「何が失われてつつあるのか」という現実を対比させたファンタジーを広めるをやめたころから、気候変動対策を訴える運動は勢いを失ったようです。

この場合のファンタジーとは環境にやさしいクリーンな未来を指します。環境活動家たちが今後成功したいのであれば、人々を叱るようなメッセージではなく、みんながもつ願望・欲望をうまく利用する必要があるでしょう。