※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

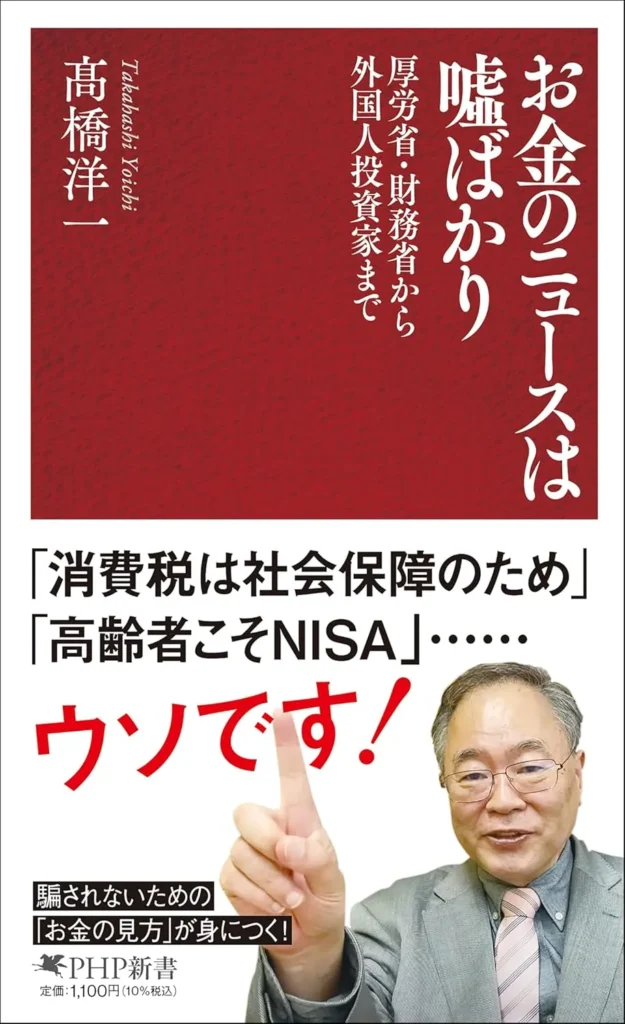

お金のニュースは嘘ばかり

厚労省・財務省から外国人投資家まで

髙橋洋一

株式会社制作工房会長、嘉悦大学教授。

大蔵省(現:財務省)に入省し、内閣参事官などを歴任。安倍内閣では大臣の相談役として活躍したことが知られている。

PHP研究所

- 序章

- 国民の手取りを増やさない政治家たち

- 「一人負け」の維新と自公はなぜ手を組んだのか 仕切っていたのは財務省

- ハシゴを外された立憲民主党

- 追加で控除額を引き上げるのは所得税だけ なぜ悪平等的な修正になったのか

- 国民の手取りは年々減少

- お金を取り戻す基礎知識

- 第1章 食料品消費税は恒久ゼロ%にできる

- 野田佳彦代表の「ショボい話」

- 自民党と立憲民主党の「プロレスごっこ」

- 「増税大連立」への道へ

- 「消費税は社会保障に充てるもの」というまやかし

- 年金・医療・介護は「税方式」ではなく「保険方式」で運営すべき

- 保険料は実質的に税金と同じ

- 消費税は目的税ではない

- 嘘のロジックはぶった切る

- 「企業負担がない」と消費増税に前向きな経済界

- 第2章 NISA、国債、カジノ嘘ばかりの政府とメディア

- 高齢者向けNISAをどう考えたらよいか

- 「株は長期的に保有すべきものだ」を検証する

- 国債のほうがリスクは低い

- 背景にあるのは「国債悪玉論」

- 国債をNISAに入れて投資非課税に

- NISAとiDeCo、どちらが得?

- DeCoの「黒歴史」

- 理由は厚生労働省の天下り

- GPIFもNISAも儲かるのは金融機関

- 証券会社に騙される人たち

- 高額療養費自己負担引き上げのブレブレ

- そもそも焼け石に水

- 「脱安倍」なのに「親安倍」票に色目を使う

- 学費3倍引き上げは適切か

- 日本は米国タイプの教育政策を志向

- 「教育国債」の発行もありえる

- 電波オークションの経済学

- テレビ局が新聞社と一体化した日本の奇態

- 「NHK受信料値下げ」廃案の情けなさ

- 「水道民営化で40%値上げ」のからくり

- 郵政民営化は「座して死を待つ」よりマシだった

- 「再国有化」された郵政

- 「民有民営」がつぶされた

- 大阪・関西万博の経済効果とレオンチェフの産業連関分析

- IRはギャンブル依存を助長するか

- 第3章 給与と雇用、低迷の真犯人は誰だ

- 日産2万人リストラの「真の理由」

- メンツにこだわって子会社化案を蹴る

- 結果を伴わないプライドほど迷惑なものはない

- 無理な賃上げより雇用の増加を

- 「リアル」を先に考えた安倍首相

- なぜ緊縮財政や金融引き締めを好むのか

- 官僚によってつくられた「財政規律」に忖度

- 世界的に「変」な日本の財政政策

- 財務省のおとぎ話を信じない若手議員

- 石破政権は反アベノミクス

- 自民党総裁選と市場の反応

- 小泉進次郎氏の地金

- 農協改革より心配すべき消費税増税

- 石破氏は「近隣窮乏化」を理解していない

- 住宅ローン金利も設備投資の金利も上がる

- 「穏便なかたち」での最低賃金引き上げ率

- 第4章 年金破綻と住宅ローンの真相

- 財政破綻とそっくりな嘘話

- 年金は「保険」と同じ仕組みである

- 生命保険との違い

- 消費税の計算が入ると面倒なことに

- 年金を払わないのは「脱税」と同じ

- なぜ「保険」と知られるとまずいのか

- 唯一の破綻リスクは石破首相と財務省

- 金融機関の手数料より国の年金を払おう

- 持ち家か賃貸か

- 家賃は地価によって決まる

- 長期の高い変動リスクを抱えてお金を借りる行為

- 所得税の補完としての相続税

- 相続税はゼロにできる

- 第5章 トランプ関税時代の経済学

- 要するに中国叩き

- 「与党幹部による対中接近」という誤ったメッセージを送る

- 不公正な対中貿易の本質は不公正な人民元安

- 縮小する世界経済

- 「もらい事故」を受けやすい日本

- 日米首脳の「テタテ」を数字で検証する

- トランプ大統領を独り占めした安倍首相

- 石破首相と握手もせずに立ち去る

- 第一に「友情」、第二に「カネ」が物をいう

- もしアジア版NATOを語っていたら

- USスチール買収の「ディール」を民間に丸投げ

- トランプ大統領と直接パイプがない

- インフレは支出超過とエネルギー価格高騰が原因か

- やり過ぎだったバイデン前政権の経済対策

- 原子力エネルギーの割合をさらに上げるべき

- 移民受け入れで経済は悪化する

- アメリカ人も驚きの「育成就労制度」

- 第6章 規制緩和と減税、円安を嫌う人びと

- 骨抜きにされた日本版ライドシェア

- タクシー業界にだけメリットのある政策に

- 王道は自動運転にあり

- レーガノミクスと「減税による増収」

- 公共投資より減税のほうが乗数効果は高い

- 財務省が指摘しない「異常値」

- 減税分のほとんどが国庫に返ってくる

- 内閣府による試算モデルの嘘

- 財務官の「卒業記念文集」

- 要因は金融政策の失敗

- 見当違いの処方箋

- 理解できない「円安悪玉論」

- 植田日銀の稚拙な政策運営

- 独断、暴走ではない

- 「緊縮財政」と「金融引き締め」のDNA

- 日本は「よいデフレ」だった?

- 「雇用の確保」は中央銀行の責務

- 「円安が日本経済を衰退させる」は嘘

書籍紹介

著者の髙橋洋一氏は、元財務官僚であり、経済学者として長年活躍してきた人物です。その豊富な経験と知識を活かし、メディアや政府機関が発信する情報の真偽を検証し、一般の読者にも分かりやすく伝えています。本書は、お金にまつわるニュースがどのように作られ、なぜ歪められるのか、その仕組みを解き明かすことで、読者に経済リテラシーを高める機会を提供します。

本書の特徴は、厚生労働省や財務省といった政府機関から、外国人投資家まで、幅広い視点からお金の流れや情報の操作を分析している点です。たとえば、経済政策や統計データの発表が、どのように政治的意図や特定の利益のために利用されるのか、具体的な事例を交えて解説しています。

また、本書は単なる批判にとどまらず、読者が自分で情報を判断するためのヒントを提供しています。ニュースの見出しや報道の裏に隠された意図を見抜く方法や、経済指標の読み解き方を学ぶことで、情報の洪水の中で惑わされない力を養えます。特に、外国人投資家の動向や国際経済の影響が、日本の経済報道にどのように反映されるのか、その裏側を知ることで、グローバルな視点での経済理解が深まります。

政府やメディアに対する率直な指摘は、読者に新鮮な驚きを与えるとともに、経済ニュースに対する疑問を投げかけます。本書を読むことで、普段何気なく見ているニュースの裏側に、どれほどの思惑が隠れているのかを考えるきっかけになるでしょう。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

保険料と税金

年金が保険であることは、法律を見ればわかります。厚生年金は「厚生年金保険法」という名であり保険です。国民年金は「国民年金法」名前ではありますが、法律の文面を読むと「被保険者」「保険料」という言葉があり、保険であることがわかります。

保険というのは保険料で成り立つシステムであり、税金ではありません。日本の場合は、国民皆保険制度なので、国民には社会保険料を支払う義務があります。実質的には、半強制的に支払う税金と保険料は同じです。究極の目的税となっています。

一方で消費税は、何でも使える一般財源です。消費税を目的税化するのは、あり方として間違っているでしょう。

社会保険には、誰がいくら払ったという個人別明細記録が残されています。保険料をあまり支払っていない人は給付が少なく、多く負担している人は給付が多くなるといったシンプルな構造です。社会保険料は目的が明確で、記録が残されており、給付と負担の関係も明確であるべきです。

現在、消費税をあたかも社会保障目的税であるかのように見なしています。なぜ消費税が年金制度に使われているのかには、財界と財務省との間に不純な目論見があるからです。消費税を社会保障財源に使えば、社会保険料を値上げされずに済みます。社会保険料は労使折半ですから、会社側も負担しなければならないからです。

「社会保険料の負担は避けたい」「法人税は下げてほしい」「景気対策を打ってほしい」というのは財界に都合がよく、日本の勤労者・消費者にとって益が少ない形です。社会保険料を上げずに、消費増税を行って、消費税を社会保障財源に充てるというのは、財務省と財界で利害が一致しています。

減税しても国庫に返ってくる

いままではケインズ政策モデルで乗数をもとめて、名目経済成長を数値化することで税収の関係を示すのが常識でした。近年の研究では、政府支出などによる支出増収よりも減税乗数のが増収効果があることが知られています。

例えば、米カリフォルニア大バークレー校のデビッド・ローマー教授の研究では、減税乗数は3程度という研究結果が出ています。また、『21世紀の財政政策』オリヴィエ・ブランシャール著では1.0~5.0だと算出されています。

仮に6兆円を減税した場合に、減税乗数を3とすると、6兆円×3で18兆円増えます。名目GDP成長率に換算すると、3%の名目成長です。そのうえで、GDPの成長して税収増えて※税収弾性値が3になった仮定とすると、税収は9%伸びます。年約70兆円の税収ですから、その9%となると6兆円となり、ほとんど国庫に返ってきます。数値を多少変えたとしても、大幅減税が起こらないことが計算できるのです。

このような減税効果を財務省・政府の税制改革論で行われることはありません。減税がマクロ経済に好影響を与えるのは事実でもです。

減税は消費者に早く届く、単純明快な経済対策です。大幅な減収は起こらないにもかかわらず、意地でも減税を口にすることをしません。

※税収弾性値

名目GDPが1%増えたときに税収がどのくらい増えるかという数値