発売日 2025年7月26日

ページ数 144p

ISSN 0286-0651

もくじ

- FOCUS

- チョウが空中で静止するしくみ

- 「超量子もつれ」を実現

- 木星はかつて2倍の大きさがあった

- 世界最古の指紋が解析される急激な雲の減少が気温を上昇させた

- 幹細胞移植で老化を抑制

- From 朝日新聞

- 恐竜時代の海 「イカだらけ」と判明

- ネコは「左巻き」に丸まって眠る

- 太陽系の外から飛来, 3例目の恒星間天体を発見

- 量子計算の不思議な世界, 挑戦

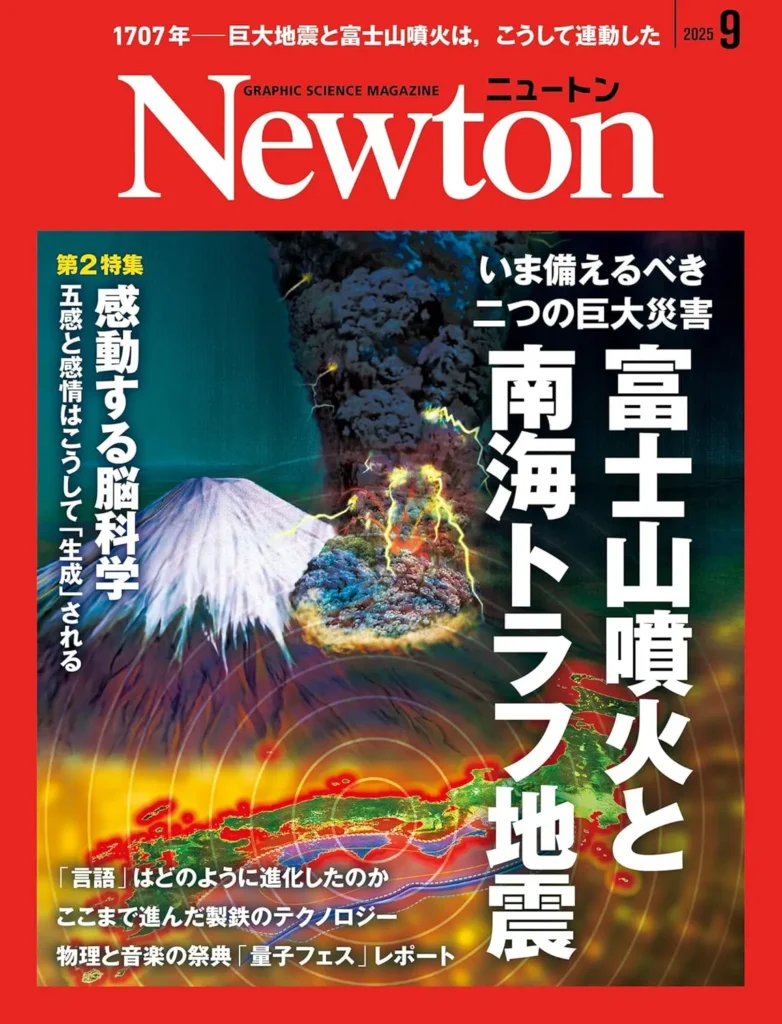

- 第1特集 Newton Special いつおきてもおかしくない 富士山噴火と南海トラフ地震

- 監修 藤井敏嗣/平田直

- 執筆 梶原洵子

- 1707年,富士山噴火と南海トラフ地震がつづいて発生した。今,懸念される巨大災害がおきたらどうなるのだろうか。最新研究にもとづいて, 噴火と地震のしくみを解説しよう。

- 物理の祭典「量子フェス」 異色のコラボ 「量子×音楽」はなぜ実現したのか?

- 協力 日本物理学会

- 執筆 三澤龍志 (編集部)

- 6月14日・15日に「量子フェス」というイベントが開催された。なぜ「量子×音楽」の組み合わせなのか?イベントの背景と当日のようすをレポートする。

- 月マグマが つくった衛星 火山活動と天体衝突が生んだ絶景

- 監修 諸田智克

- 執筆 小熊みどり

- 月には、大昔の火山活動でできた地形や天体衝突によってできた巨大クレーターが今もその姿をとどめている。月でしかみられない絶景を紹介しよう。

- 第2特集 Newton Special 感動する脳科学 信じがたいほど興味深い脳の話

- 監修 毛内 拡/小鷹研理/坪井貴司

- 執筆 小野寺佑紀

- 脳は,なぞの宝庫である。知れば知るほど脳や人体が不思議に思えてくる,感動する脳科学の話題を紹介しよう。

- 言語の進化論 数千種類ある言語の「系統樹」をえがく

- 監修 吉岡 乾

- 執筆 中野太郎

- 世界には約7000種類の言語がある。言語はどのように誕生し,多様な形に進化したのか。 英語などの身近な事例や最新の言語学研究を通じて,言語の起源にせまる。

- 製鉄のサイエンス 元素を精密に管理し, 高品質な鉄鋼をつくる

- 監修 南部将一

- 執筆 山田久美

- 鉄鋼産業は今,転換点をむかえている。二酸化炭素の排出量を削減する取り組みが加速している。鉄という元素のなりたちから,最先端の製鉄技術までを解説しよう。

- 電池の未来 小型・軽量かつ大容量のバッテリーをめざす

- 監修 菅野了次

- 執筆 荒舩良孝

- バッテリーは,スマートフォンや人工衛星などにも搭載されており,現代社会に不可欠なインフラだ。社会を変える可能性をもつ,次世代のバッテリーを紹介しよう。

- Nature View クラゲたちの不思議な世界 神秘的な生態をもつ優雅な漂流者

- 監修 泉貴人

- 執筆 袋摩耶

- クラゲはとらえどころがないよう にみえるが,それは姿だけではない。クラゲは系統的にまったくことなるグループを含む動物だ。不思議なクラゲの世界にせまる。

目次

Focus

急激な雲の減少が気温を上昇させた

ジャンル:地学

出典 Contraction of the World’s Storm-Cloud Zones the Primary Contributor to the 21st Century Increase in the Earth’s Sunlight Absorption

Geophysical Research Letters, 2025年6月8日

太陽光から地球が受ける熱量は過去20年間にわたり上昇していることがわかってきています。雲が減ると地表にとどく太陽光がふえますが、雲の減少と気候変動との関係はよくわかっていません。

アメリカ、NASAのセリオディス博士らは、衛星データから熱帯地域と中緯度地域の暴風雨時にできる雲の量が10年ごとに1.5~3.0%減少していることに気づきました。

熱帯の拡大、地球全体の大気循環の変化が数%もの雲を減少させたようです。この事実を認識し、将来の気候変動を正確に予測する必要があります。

感動する脳科学

監修:毛内拡 お茶の水女子大学基幹研究員自然科学系助教

監修:小鷹研理 名古屋市立大学芸術工学研究科准教授

監修:坪井貴司 東京大学大学院総合文化研究科教授

執筆者:小野寺佑紀

神経科路のすっきりさに差があった

大きな大脳に歯、より多くのニューロンがぎっしりと密につまっていたと、長年そう考えられていました。ところが近年、その予測に反することがわかってきました。

2018年に発表された論文の内容です。知能テストを受けたもらった合計757人の脳内の分析が、「拡散MRI」という手法で測定されています。知能テストの点数が高い群では、神経突起の密度が低く、のびる方向のばらつきが少ない印象があります。知能が高い人は神経回路がシンプルなようです。

脳のすき間に放たれる物質がやる気を調節している

ノルアドレナリンは、おどろいたときなどに細胞外スペースに放出される物質です。脳の覚醒をうながす注意力を高めます。セロトニンは本能に繋がる行動を制御しています。やる気に関わるドーパミンの1つアセチルコリンは記憶や学習に関係します。

おきている時より寝ている時のほうが細胞外スペースが広がることが分かっています。ニューロン間の情報伝達に使われる通り道となります。また、このスペースは緩衝材としての役割があり、細胞外スペースを満たす水(間質液)によって脳を衝撃から守ってくれます。