※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

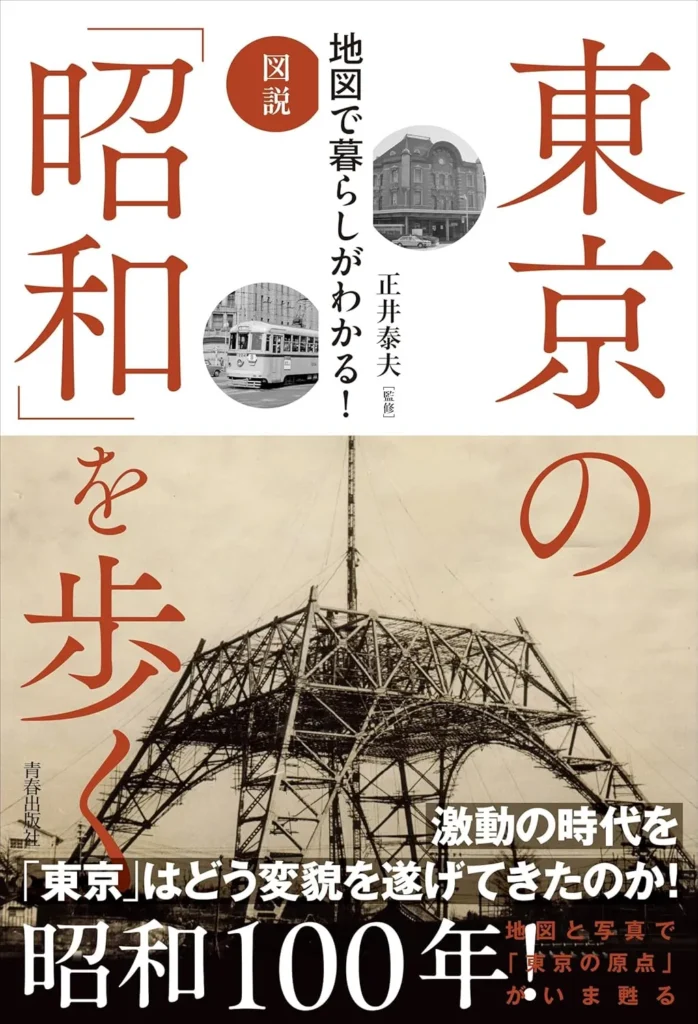

図説 地図で暮らしがわかる!

東京の「昭和」を歩く

正井泰夫

お茶の水女子大学教授、筑波大学教授、立正大学教授・名誉教授。専門は地理学。

青春出版

- はじめに

- 東京の「昭和」略年表

- 第1章 懐かしの「昭和のあの街」

- 銀座 昭和モダンを体現したおしゃれな繁華街

- 丸の内 戦後、進駐軍に摂取された丸の内ビル街

- 上野 懐かしの故郷を結ぶ駅は「北の玄関口」

- 浅草 映画に寄与にストリップ、下町の娯楽文化の中心地

- 新宿 夜の繁華街から副都心へ、経済と娯楽のターミナル

- 日本橋 昭和の婦人たちを魅了した日本有数のデパート街

- 池袋 戦後、遅くまで続いたヤミ市のマーケット

- 渋谷 オリンピック開催の中心地はいまや若者の街

- コラム 太陽族

- 第 2 章 移り変わる「東京の名所」

- 東京タワー 誰もが空を見上げた高度経済成長のシンボル

- サンシャイン60 (巣鴨プリズン) 戦争の面影を払拭した六〇階建て高層ビル

- 秋葉原 「アキバ」の始まりは小さなラジオ部品だった

- 東京駅 国鉄の黄金期を支えた「東京の表玄関」

- 歌舞伎町 ネオンに包まれた新宿の夜の顔

- アメ横 ヤミ市の活気をいまなお残す青空市場

- 恵比寿 由緒あるビール工場から観光スポットへ大変身

- 築地市場 日本の「食」を支え続けた築地の魚河岸

- 両国国技館 数々の名勝負を生んだ国技の聖地

- 田園調布 渋沢栄一の夢を実現、都会と田園が調和した街

- 上野動物園 動物がスターだった時代、週末は親子連れの長蛇の列

- コラム2 インスタント食品

- 第 3 章 甦る「あの街角の風景」

- マイカー 一家に一台のモータリゼーション時代が到来

- バス 円太郎、トロリー、ボンネット…車内はいつも大混雑

- 路面電車 昭和三〇年代の懐かしい街並みの代名詞 1

- タクシー 「円タク」から「輪タク」へ、その変遷と発展

- オート三輪 大ヒットした「ダイハツミゼット」

- 地下鉄 昭和の始まりとともに誕生したモダンな乗り物

- 飛行機 昭和四〇年代は空の大量輸送時代の幕開け

- 本屋 空前の漫画ブーム、少年雑誌の相次ぐ創刊

- 遊園地 アトラクション庭園から近代型遊園地へ様変わり

- 銭湯 庶民の交流と憩いの場、「宮型建築」の公衆浴場

- ビヤガーデン 屋上に響くサラリーマンの笑い声と生演奏

- 駄菓子屋 大人が入れない子どもたちの社交場

- 喫茶店 ジャズ、歌声、名曲喫茶・・・個性豊かな昭和のカフェ

- 映画館 スクリーンに釘付け、娯楽の王様だった映画

- 野球場 少年たちに夢と希望を与えたプロ野球

- コラム 3 ○○トリオ

- 第 4 章 世間を騒がせた「昭和の出来事」

- 五・一五事件 政党内閣を脅かし軍部の影響を高めた事件

- 阿部定事件 愛欲に溺れた女の猟奇殺人事件

- 二・二六事件 昭和の日本を震撼させた陸軍のクーデター

- 東京大空襲と終戦 五日で明け渡された外堀沿いのビル群

- 帝銀事件 陸軍との関係が囁かれた毒物による大量殺人事件

- 下山事件 自殺か、他殺か、国鉄総裁の死の謎

- 血のメーデー 日米安保条約をめぐる保守と革新の対立

- 街頭テレビ 1万人が街頭につめかけた「力道山対シャープ戦」

- 皇太子御成婚 日本中が喜びに沸いた「ミッチーブーム」

- 集団就職列車 高度経済成長を土台で支えた「金の卵」たち

- 六〇年安保闘争 11万人が国会を包囲した日本史上最大のデモ運動

- 東京オリンピック 戦後の「復興」と「発展」を印象づけた世界の祭典

- 東海道新幹線開通 輸送力に劇的な飛躍をもたらした「夢の超特急」

- ビートルズ来日 滞在時間は103時間、熱狂の武道館公演

- 東大安田講堂の攻防 学生対国家の構図を作り上げた学園紛争

- 三億円事件 杜撰な捜査が批判された昭和史最大の謎

- 永山則夫連続射殺事件 貧乏からの逃避をピストルに託した連続射殺魔

- 三島由紀夫割腹自殺 戦後日本の堕落を叫び自衛隊の蜂起を訴える

- 三菱重工ビル爆破事件 企業を狙った連続無差別テロ事件

- ホテルニュージャパン火災 高度経済成長の「闇」を露呈した事件

書籍紹介

昭和という激動の時代を東京の街並みとともに振り返る魅力的な一冊です。著者の正井泰夫さんが、自身の記憶と綿密な調査を基に、昭和の東京の風景や人々の暮らしを生き生きと描き出しています。

本書では、東京のさまざまな地域が持つ昭和の面影を丁寧にたどります。戦前から戦後復興期、そして高度経済成長期へと移り変わる東京の姿が、街の喧騒や日常の細やかな情景を通じて浮かび上がります。例えば、かつての下町の賑わいや、路地裏に響く子供たちの笑い声、電車やバスの音など、昭和の東京に生きる人々の息遣いが感じられる描写が印象的です。著者は、歴史的な出来事や社会の変化を背景にしながらも、庶民の視点から見た東京の魅力を丁寧にすくい上げています。

現在の東京では見られなくなった風景や習慣が、著者の筆を通じて鮮やかに甦ります。同時に、現代の街にも残る昭和の痕跡を探す楽しさが、本書を読むことでより深まるでしょう。たとえば、老舗の商店や古い建物、街角の小さな碑など、日常の中で見過ごしがちな場所に、昭和の物語が隠れていることに気づかされます。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

駄菓子屋

戦後の駄菓子屋の黄金時代は昭和30年代から40年代にかけてです。

この頃の駄菓子屋は子どもたちの社交場となっていました。なかでも「当てもの」と呼ばれていた籤つきの商品が目的で、映画スターや野球選手のブロマイドを話題にしていたようです。安価なお菓子やおもちゃを楽しみながら、「ハズレ」を引いて悔しい思いをしていたことでしょう。

駄菓子屋にしか売っていない紅梅キャラメルを買い、巨人の選手の写真カードを集め、9枚の巨人選手を集めると様々な景品と交換してもらいます。また、めんこ、ビー玉、ベーゴマなど「賭け事」をして、スリルを楽しむこともできました。

人工甘味料や着色料といったものが、悪いものだと過剰に信じられていた時代でもあり、親にとっては駄菓子屋はあまり好ましいものではなかったようです。駄菓子は不衛生で、賭け事や勝負事の温床と不満を口にしていました。

昭和30年代のおもな駄菓子

- キャラメル

- 昭和30年

- 明治黒糖キャラメル(明治製菓)

- アーモンドグリコ(グリコ)

- 昭和34年

- アズキヌガー(雪印乳業)

- デラックスヌガー(雪印乳業)

- 昭和35年

- ディズニーキャラメル(森永製菓)

- 昭和38年

- オオカミ少年ケンキャラメル(森永製菓)

- 昭和39年

- 鉄人28号グリコ(グリコ)

- 昭和30年

- キャンディ

- 昭和31年

- 黒糖(ノーベル)

- チューレット(森永製菓)

- 昭和32年

- 金平糖(春日井製菓)

- 昭和33年

- キャンロップ(サクマ製菓)

- 昭和34年

- バターボール(雪印乳業)

- 昭和38年

- ポップキャンディ(不二家)

- 昭和39年

- チャオ(サクマ製菓)

- ライオネスコーヒー(篠崎製菓)

- 昭和31年

- チョコレート

- 昭和32年

- ミルクチョコレートデラックス(明治製菓)

- 昭和33年

- カクテルチョコレート(森永製菓)

- グリコアーモンドチョコレート(グリコ)

- 昭和34年

- ライスチョコ(東京産業)

- JPチョコレート(果実入り)(明治製菓)

- 昭和35年

- シガレットチョコレート(不二家)

- 昭和36年

- マーブルチョコレート(明治製菓)

- 昭和37年

- アーモンドチョコレート(明治製菓)

- 昭和39年

- ガーナチョコレート(ロッテ)

- 昭和32年