※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

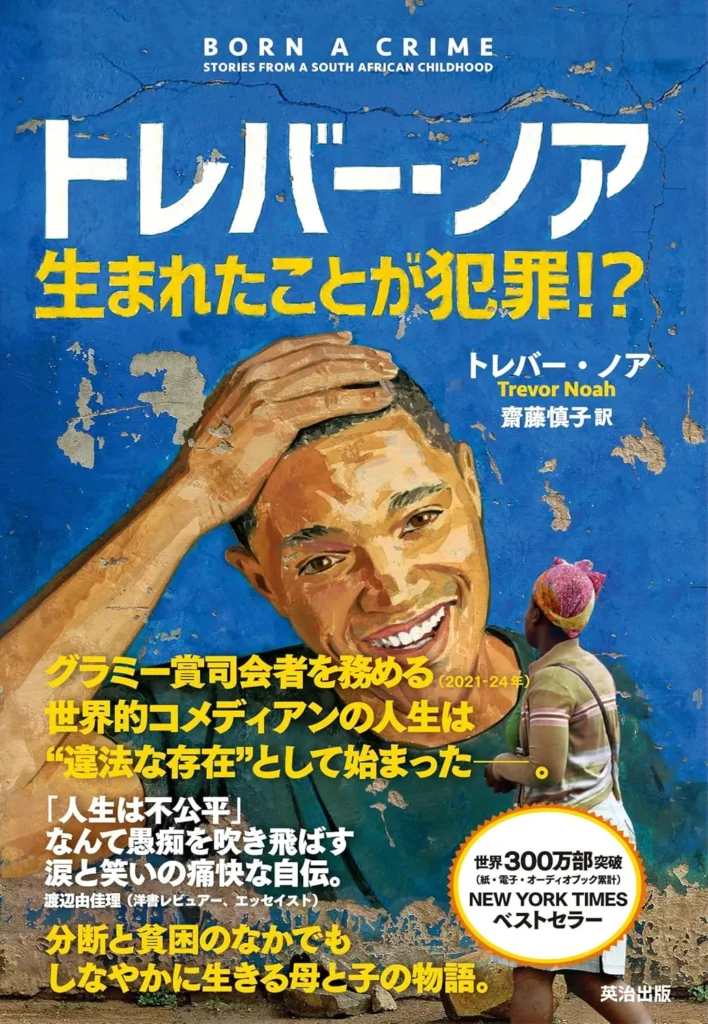

書籍情報

トレバー・ノア

生まれたことが犯罪!?

トレバー・ノア

コメディアン。

南アフリカで黒人の母と白人の父の間に生まれる。アパルトヘイト体制に生まれて苦労もするが、楽しく過ごす。

政治風刺ニュース番組「ザ・デイリー・ショー」の司会に抜擢され、頭角を現す。

今ではグラミー賞のプレゼンターを務めるまでになり、アメリカに拠点を移して世界で活躍中。

英治出版

- 第1部

- 走れ

- 生まれたことが犯罪

- トレバー、お祈りして

- カメレオン

- ふたりめの女の子

- 抜け穴

- 愛犬フフィ

- 父、ロバート

- 第2部

- 桑の木

- 思春期の、長く、ぎこちなく、ときに悲劇的で、いたたまれないことだらけの恋の教訓

- その1「バレンタインデー」

- アウトサイダー

- 思春期の、長く、ぎこちなく、ときに悲劇的で、いたたまれないことだらけの恋の教訓

- その2「片思い」

- 色めがね

- 思春期の、長く、ぎこちなく、ときに悲劇的で、いたたまれないことだらけの恋の教訓

- その3「ダンスパーティー」

- 第3部

- いいぞ、ヒトラー!

- チーズボーイ

- 世間は守ってくれない

- 母の命

書籍紹介

彼は現在、アメリカで人気の政治風刺番組「ザ・デイリー・ショー」の司会者として知られ、その鋭いユーモアで社会の分断や不条理に切り込むコメディアンとして世界的に注目されています。しかし、この本の魅力は、彼の成功の裏にあった過酷な環境と、それを乗り越えた母子の絆にこそあります。

トレバー・ノアは1984年、南アフリカで黒人の母と白人の父の間に生まれました。当時、アパルトヘイト体制下では異人種間の結婚や関係が法律で禁じられており、彼の存在そのものが「犯罪」と見なされる状況でした。この過酷な現実の中で、トレバーは黒人でも白人でもなく、カラード(混血)としても明確に属さない「アウトサイダー」として育ちます。本書では、そんな彼の幼少期から青年期までのエピソードが、笑いと涙を織り交ぜて綴られています。政府の目を盗んで暮らした日々、貧困の中で毛虫を食べた経験、モノマネで生き抜く術を身につけた少年時代、そして恋に悩む不器用な青春時代。これらの話は、単なる苦労話ではなく、どんな逆境でもユーモアで切り抜ける彼のたくましさと知性が光ります。

特に印象的なのは、トレバーの母パトリシアの存在です。彼女はどんな困難にも屈しない強さと、息子への深い愛情を持ち、常に前向きな姿勢で人生を切り開いてきました。「ものごとの明るい面を見なさい」と語る彼女の言葉は、トレバーの人生を形作っただけでなく、読者にも大きなインスピレーションを与えます。彼女は貧困や暴力、差別に直面しながらも、ユーモアと信念を失わず、息子に「世界は好きなように生きられる場所だ」と教えました。この母子の絆は、本書の心を打ちます。トレバーがコメディアンとして成功した背景には、彼女の影響が色濃く反映されていると感じます。

アパルトヘイトという歴史的背景や人種問題についても深く考えさせます。南アフリカの複雑な人種構成や、異なる部族間の対立を巧みに説明しながら、トレバーの視点を通じて、差別や偏見が個人に与える影響をリアルに描き出します。それでも、物語全体は暗くならず、彼の軽快な語りとユーモアが希望の光を灯します。「人生は不公平でも、笑って前に進む力がある」と教えてくれるのです。

この本はビル・ゲイツが絶賛し、映画化も決定した作品として話題になりました。ルピタ・ニョンゴがトレバーの母役で出演予定とあって、映像でもその感動がどう表現されるのか楽しみです。脳科学者の茂木健一郎さんや洋書レビュアーの渡辺由佳里さんもその魅力を高く評価しており、幅広い読者に愛されています。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

生れたことが犯罪

1984年2月20日、母は帝王切開のためヒルブロウ病院に入院していました。身ごもった相手の男性はアパルトヘイト体制のせいで人前でいっしょにいることが許されません。母はひとり分娩室に移され、お腹を開き赤ん坊が取り上げられました。

取り上げた医師たちは、気まずい雰囲気のなかでこう言いました。「これはまた色の浅い赤ん坊だ」母は、南アフリカの東にあるスワジランド出身の人が父親だと口にします。医師たちも嘘だと気づいていただろうけれど、修正証明書には、人種、部族、国籍という分類を記入しなければならなかったため、そういうことにしておいたのです。

白人と黒人の混血児。あまたの法律、法令、規則に違反した僕は、生まれたことが、犯罪でした。

アパルトヘイト時代に黒人と白人の親から生まれたのは、もちろん僕だけじゃありません。どこへ行っても、黒人と白人の混血の南アフリカ人に出会います。ヒルブロウかケープタウンのアングラパーティーで出会ったというのも、自分の両親と同じです。違うのは、ほかの人達は全員、南アフリカから出て行っている点です。白人の親の手引きで、レソトかボツワナ経由で密出国し、外国で育っています。

「母さん、なんでさっさと出ていかなかったんだよ。スイスへ行けばよかったのに」

「ここは、私の国よ。なんで出ていくなくちゃいけないのよ」

悪魔祓い

屋外にある共同蛇口とトイレを6,7家庭で共用していたのです。トイレットペーパーなどなく、便座の横に吊るしてある古新聞で拭かなくてはなりません。どうしても慣れなかったのは、ハエです。お尻に向かって飛んでくるんじゃないかと思っていました。

5歳くらいのときの雨のとき、用事で祖母が家にいないときがありました。トイレに行きたくなったけれど、雨の日のトイレは最悪です。雨漏りしていて、新聞紙が濡れています。おまけに、下からハエが襲ってきます。とにかく外のトイレへ行くのが嫌だったのです。わざわざ屋外便所まで行くことない、床に新聞紙を敷いて用を足せばいいじゃないか。すばらしいアイデアだと思って、さっそくとりかかりました。

うんちをしているときほど、本当の自分でいられるときはありません。飾り気やつつしみも忘れてる瞬間です。そうしたことを屋外便所は台無しにする、雨やハエに自己認識の大切な時間を奪われてしまいます。すばらしい選択をしたと思った、ハエもこないし、ストレスもありません。

新聞紙を折りたたみゴミ箱の底へ押し込むと、他のゴミでしっかりと覆い隠したつもりだった。ここに住む集団の1人ココが異変に気づく、「この家の中から異臭がする、呪われている」。

その騒ぎに駆け付けた母と祖母が「たしかに臭うわね」とゴミ箱に近づいていきます。やがて、底から新聞紙を引っ張り出して開けると、僕のうんちを発見します。

「いったい、なんだってこんなところに」と母。

「誰もいなかったのに!」とココ。

母が息を呑む。「呪いだわ!悪魔の仕業よ!」。

「トレバー!起きて!悪魔がこの家にいるのよ!」

寝ぼけたふりをしながら母に引っ張られ、車の乗り入れ道に連れていかれる。そこでは僕のうんちを囲むように地域住民が集まりました。かあさんが僕のうんち入り新聞紙に火を放ちます。そして各々、祈ったり賛美歌を歌ったりしています。呪われたとあると、想像以上に信心深い近所の人たちが聖書を持って続々と集まってきます。家の中は祈る人でぎゅうぎゅうです。過去最高の祈祷集会となりました。

「トレバー、お祈りして」

僕はおびえていました。お祈りの力を信じていたからです。僕が神様にやっつけられてしまうことになると思いました。

「神様、どうぞ僕たちをお守りください。あのぉ、ものすごい勘違いかもしれなくて、えっと、すべてがわかるまでは、はやとちりしないでください。本当は悪魔ではなくて、はっきりとしたことは言えませんが、誰であろうと大目にみてもらえたら…」