※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

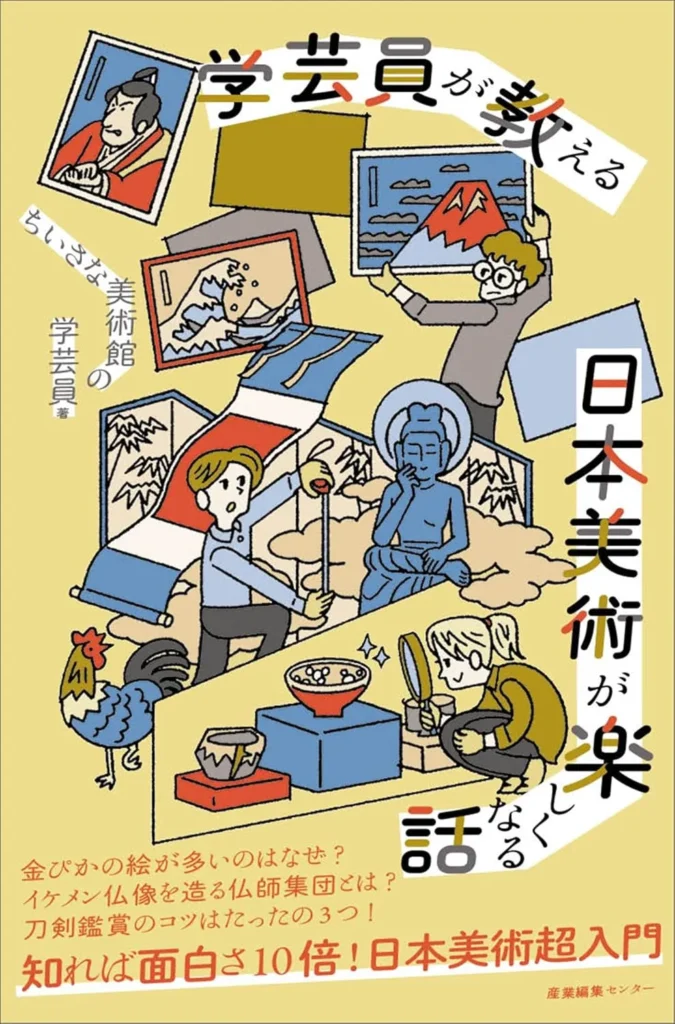

学芸員が教える日本美術が楽しくなる話

ちいさな美術館の学芸員

都内のある美術館で働く学芸員。

産業編集センター

- はじめに

- 日本美術って何?

- そもそも日本美術って何?

- 日本美術にはどんなジャンルがある?

- 絵画

- なぜ屏風や掛け軸に描かれているの?

- どんな素材にどんな絵具で描かれている?

- 絵を描いたのはどんな画家たち?

- マンガやアニメの原点・絵巻

- やまと絵って何?

- 水墨画。墨が持つ無限の可能性

- 日本に金ぴかの絵が多いのはなぜ?

- ○○派って何? 主要流派一覧

- 浮世絵が世界中で有名な理由とは

- 仏像

- 仏様にはどんな種類がある?

- 仏像はどうやって造られている?

- 仏様の平均身長は実は

- エキゾチック、メタボ、イケメン、時代によって異なる特徴

- どこに注目すればいい?

- やきもの

- 縄文土器のパワフルさにしびれよ

- 陶磁器にはどんな種類がある?

- わびさびって何?

- 器のニックネーム「銘」に注目

- 漆工

- 実は漆は超万能素材

- 蒔絵って何?

- 建築

- お寺は非日常空間

- 城のかっこよさにしびれるべし

- 刀剣

- 刀はどこを見ればいいの?

- 日本美術と西洋美術の楽しみ方の違いは?

- 超ざっくり日本美術史

- 縄文・弥生・古墳時代

- 飛鳥・奈良時代

- 平安時代

- 鎌倉時代

- 室町時代

- 安土桃山時代

- 江戸時代

- 幕末・明治時代

- 大正・昭和時代(戦前)

- 現代

- 一挙紹介! 日本美術のスター作家たち

- 運慶

- 雪舟

- 狩野永徳

- 俵屋宗達

- 尾形光琳

- 伊藤若冲

- 葛飾北斎

- 高橋由一

- 富岡鉄斎

- これだけは知っておきたい名品、逸品

- 百済観音像

- 阿修羅像

- 東大寺伽藍

- 源氏物語絵巻

- 鳥獣人物戯画

- 普賢菩薩像

- 千体千手観音立像

- 伝源頼朝像

- 瓢鮎図

- 楽焼と織部焼

- 金刀比羅宮障壁画

- 美術館へ日本美術を見にいってみよう!

- 要注意!作品はいつでも見られるわけじゃない

- 展示室の作品解説は読む?読まない?

- 消化不良に陥らないために鑑賞時はここに注意!

- 美術館でお寺の宝物をじっくり見る

- 稀少! 里帰り展は見逃すべからず

- ミュージアムショップで展覧会の余韻を持ち帰ろう

- 日本美術が楽しめる!おすすめの美術館・博物館

- おわりに

書籍紹介

日本美術に興味はあるけれど、どこから始めればいいか分からない。そんな方々にぴったりの一冊が、ちいさな美術館の学芸員さんが書いた「学芸員が教える 日本美術が楽しくなる話」です。

日本美術を「難しい」ものではなく「面白い」ものとして読者に届ける工夫にあります。たとえば、日本に金箔をふんだんに使った「金ぴかの絵」が多い理由や、思わず見とれてしまうようなイケメンの仏像を生み出した仏師集団の物語、そして刀剣を鑑賞する際に押さえておきたい簡単なコツなど、興味をそそるトピックが盛りだくさんです。これらの話題は、専門的な知識がなくても楽しめるように、ユーモアを交えて分かりやすく解説されています。日本美術と聞くと、歴史や背景を知らないと楽しめないと感じる方もいるかもしれませんが、この本はそんなハードルを軽々と越えさせてくれます。「わからない」が「面白い」に変わる瞬間を、何度も味わえるはずです。

初心者に寄り添った親切な設計になっています。まず「日本美術って何?」という基本から始まり、歴史をざっくりと振り返る章では、日本美術の流れを大きな視点でつかむことができます。その後、スター作家や名品の紹介、さらには美術館での鑑賞の楽しみ方まで、段階を踏んで知識を深められるようになっています。特に、著者がおすすめする美術館の情報は、実際に足を運びたくなるようなワクワク感を与えてくれます。ページをめくるごとに、日本美術の世界が身近に感じられるでしょう。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

里帰り展は見逃すな

日本全国各地での美術館で企画展が開催されていますが、確実にヒットする鉄板ネタが、海外の有名美術館のコレクション展です。

私たちが名前を知っている作家が多く、毎回かなりの入場者数を記録します。そのなかには海外の作品ばかりではなく、日本美術が里帰りする企画もあるのです。

日本の幕末から明治にかけて、陶器、漆器、金工、染織、刀剣、絵画などが次々に輸出される日本ブームがありました。特に浮世絵は影響が高かったようです。ゴッホやセザンヌも浮世絵の色使いを参考にしていました。海外に日本の美術が多く存在するのはこのためです。

海外美術館の日本美術里帰り展は美術ファンにとってはまたとないチャンスとなっています。私達とはちがう目で鑑賞された日本美術を学ぶこともできます。甲冑から絵画、浮世絵など、海外の人々がのめり込んだのがわかる日本美術は面白いものです。この展示会を逃した時の悔しさは国内展の比ではありません。