※ 毎朝、5分以内で読める書籍の紹介記事を公開します。

目次

書籍情報

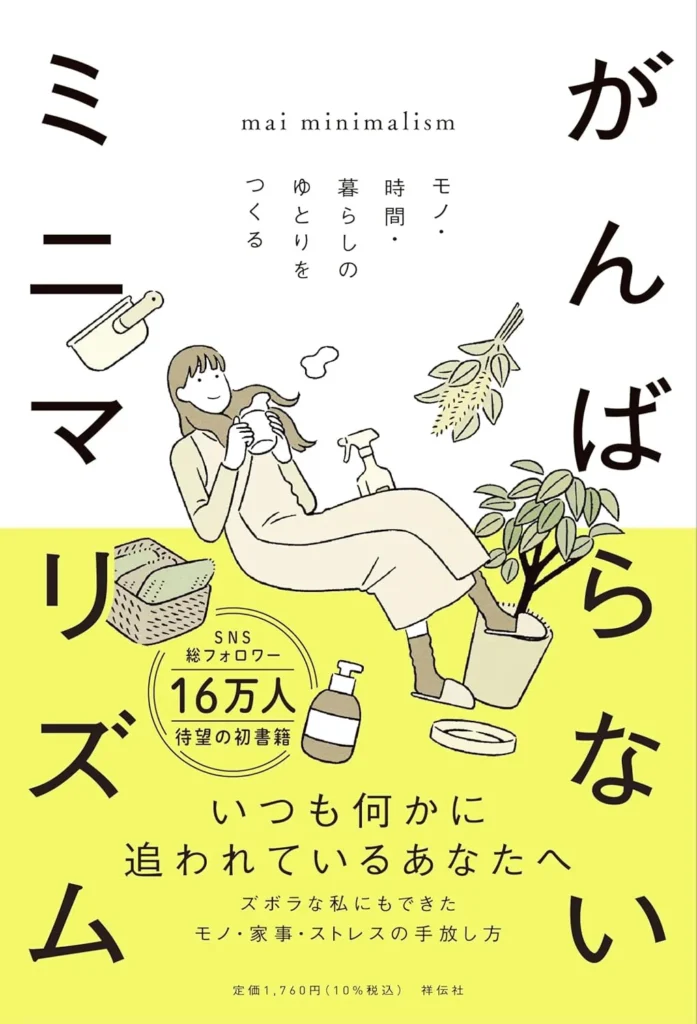

がんばらないミニマリズム

モノ・時間・暮らしのゆとりをつくる

mai minimalism

YouTuber、ミニマリスト。

たくさんの失敗と挫折を経て、「がんばらないミニマリズム」にたどり着く。

祥伝社

- はじめに

- chapter1 「捨てられない」からミニマリストになるまで

- ミニマリズムとの出会い

- 片付かない部屋と荒んだ日々

- ミニマリストの生活に衝撃を受ける

- モノを手放すことの難しさ

- ミニマリズムで変わっていく暮らし

- 目指していた空間ができた、はずなのに

- ミニマリズムの限界

- たどり着いた、私のミニマリズム

- 私のミニマリズムの転機

- がんばらないミニマリズム

- COLUMN ミニマリスト、辞めました

- ミニマリズムとの出会い

- chapter2 がんばらずにモノを手放す

- 手放す時に悩まない「3つの問いかけ」

- モノを手放すシンプルな基準

- ①「それは使っているか?」

- 使い方を考え始めたら不要

- ②「それはほかで代用できるか?」

- ③「それは大切なモノか?」

- どりあえず1箇所から整理してみる

- スタートはあえて小さくする

- いったん全部出してみる

- 迷ったときの「いったん保留BOX」

- 手放すか迷ってら、いったん保留

- 保留にしたモノがない生活をしてみる

- 「お気に入りの着ている服」以外は手放す

- 「着ているか、着ていないか」

- 遅かれ早かれ着なくなる服

- 着ていないけれど手元に置く服

- 思い入れのあるモノは無理に手放さない

- 思い入れのあるモノは上限を決めて保管する

- 最大の難関!思い入れのあるモノの手放し方

- 一気に手放せるという思い込み

- やる気があっても終わらない

- 短距離走ではなく長距離走

- モノの整理は気分が乗った時にすぐやる

- やる気が出た時を逃さない

- いつまでも気分が乗らないときの対処法

- 暮らしは移り変わっていく

- モノを減らすことが目的になってしまう

- COLUMN モノをどういう手段で手放す?

- 手放す時に悩まない「3つの問いかけ」

- chapter3 居心地の良い部屋づくりは、がんばらないことをがんばる

- モノを手放すことで家事を手放す

- 減らせる家事はこんなにある

- 「見せる収納」はハードルが高い

- 見たいモノだけ「見せる」

- モノをしまって収納するときのポイント

- あえて「見せる収納」をするときのポイント

- 掃除が苦手な人こそ床にモノを置かない

- 床にモノを置く習慣があると部屋が散らかる

- 床にモノを置かないコツ

- 手放せない家事は機械にやってもらう

- 手放せない3大家事「料理」「選択」「掃除」

- 家事を減らすためのマストアイテム「新・三種の神器」

- 大掃除より小掃除をする

- 数十秒でできる「ついで掃除」

- 掃除しないための掃除

- COLUMN 大変な掃除はプロにまかせるか

- モノを手放すことで家事を手放す

- chapter4 自分に必要なモノの見極め方

- 自分の物欲がどこから来ているのか

- 物欲の正体は「他人の影響」

- 物欲との付き合い方

- モノを選ぶ時の「3つの基準」

- モノ選びはめんどくさい

- 基準は「目的」「性能」「要求」

- 一生モノよりコスパを重視する理由

- 一生モノの罠

- コスパの良いモノを取り入れるメリット

- 安いモノ=コスパが良い、とは限らない

- 専用品より兼用できるモノを選ぶ

- 家の中に兼用できるモノは意外とある

- レンタルという第3の選択肢

- 使う頻度が低いモノは買わずに「借りる」

- レンタル活用で手放せるモノがある

- レンタルすることで製品を試してみる

- COLUMN 一目惚れも大事

- 自分の物欲がどこから来ているのか

- chapter5 心地よい暮らしを続けていくために

- キープすることでがんばりを最小限にす

- がんばるのは最初の手放しの時だけ

- スッキリした状態をキープさせる習慣

- 全てが完璧でなくてもいい

- 「完璧じゃなくてもいい部分」を意図的に作る

- やりたいことに集中できる

- ミニマリズムを楽しむ

- キープすることでがんばりを最小限にす

- おわりに

書籍紹介

なぜ「がんばらない」ミニマリズムが注目されるのか?

現代社会では、情報過多や物の溢れによって、多くの人がストレスを感じています。そこで、モノを減らすことで心の余裕を取り戻そうというミニマリズムが注目されています。しかし、ミニマリストになるためには、多くの人にとって「がんばる」ことが必要だと感じるかもしれません。ここでmaiさんが提唱するのは、「がんばらない」ことで、自然体でミニマリストとしての生活を楽しむ方法です。

本の内容

- がんばらずにモノを手放す:

- 「とりあえず1箇所から」整理を始めることで、無理なく片付けを進める方法を紹介。

- モノを手放すことへの心理的なハードルを下げるための考え方や、具体的な手放し方を解説。

- 居心地の良い部屋づくり:

- 部屋を整えることで、無理なく掃除や片付けを続けられる環境を作る。

- 自分に必要なモノの見極め方:

- 物欲がどこから来ているのかを理解し、必要なモノを選ぶ基準を示す。

- 心地よい暮らしを続けるための工夫:

- 完璧を求めず、自分にとって心地よい状態を保つための日常の工夫やマインドセット。

著者紹介

mai minimalismさんは、SNSで約16万人のフォロワーを抱える大人気ミニマリストであり、YouTubeや音声配信でも活動しています。看護師として働く傍ら、家族と犬と一緒に賃貸1LDKで暮らしながら、ミニマリストとしての生活を実践しています。この本が彼女の初めての書籍となります。

試し読み

※そのままの文章ではありませんが、試し読みする感覚でお楽しみください。

短距離ではなく長距離走

スッキリした生活は魅力的ですが、片付けは一朝一夕には解決しません。

生活に支障が出るほどであれば、一気に手放すことでストレスから解放されることもあります。けれど、「本当に必要なモノだけを残す」という目標は、短期間で成し遂げるには難しいです。

一見、キレイに整頓されている家でも、収納されているモノを出して広げてみると、思っていた以上にモノがたくさん出てきます。棚の奥に収納されていたり、手放せずに目につかない場所に追いやったモノなどが、意外に多いのです。

たくさんのモノを手放すことは、徹夜でテスト勉強するようなものです。精神的にも体力的にもキツイ作業になるでしょう。そして、判断に迷うモノは「とりあえず取っておこう」と保留し、集中を切らしてスマホや漫画に手を伸ばして、片付けから遠のいてしまうのです。

床にモノを置かない

ついつい床に物を置いてしまうことがあります。

受け取った宅配物、仕事から帰ってきてそのままにしてしまう衣類やバッグ、一時的に床に置いたままにする習慣があると、部屋が散らかりやすくなります。

床に物を置く習慣があると、床にいくつか物が散らばっていてもあまり気にならなくなってしまいます。どんどんと、床に物が散乱して、床に物があることが定位置になってしまうでしょう。

日常生活で床に物を置いてしまいがちな場面では、「吊るす、浮かす、貼り付ける」という収納テクニックがあります。バッグなどは、バーやフックを取り付けて吊るしておきましょう。キッチンの周りにゴミ箱が設置されていることが多いですが、缶やペットボトルなどが放置される傾向が見られます。それらのゴミ袋も吊るしておくと屈まずに分類できるのでおすすめです。

リモコンなどの小物、郵便物の受け取り用のハンコなども、同様に、マグネットタイプのフックなどを使って吊るしておくと便利です。

物欲の正体は「他人の影響」

私たちは、必要の有無にかかわらず、モノを買っただけで簡単に満足できてしまいます。その手軽さゆえに、生活を切り詰めてでもモノを買ってしまうのです。

物欲は主に「他人によって影響されているもの」だと考えています。周囲の人と比較して、同じような生活水準を保ったり、今の生活を克服しようとして、新しいモノを買ってしまうのです。

他にも、セールだから、季節限定だから、数量限定だからと、物欲が刺激される特別感はさまざまあります。しかし、他人から影響されて買うような買い物の仕方は終わりがありません。

他人の基準で買い物をし続けても、満足することは一向にないのです。

やりたいことに集中できる

ミニマリズムは、自分にとって必要なものだけを残すことで、何が大切であるかが浮き彫りになります。時間や労力を集中させるべきこともわかるようになります。

不必要なものが溢れると、いつかやらなければと思うことも増え、常に頭の片隅でちらついてしまいます。自分が本当にやりたいことも、埃にまみれて見えなくなるでしょう。

私の場合は、ミニマリストを目指して多くのものを手放し、残業が少ない職場に転職したことで、これでもかというほどの時間ができました。そこから興味のあることに積極的に取り組めるようになったのです。